Victor Hugo (1802 – 1885)

Résumé rapide

Victor Hugo (1802 – 1885) est un romancier figure majeure de l'histoire. Né à Besançon, département du Doubs, Premier Empire français, Victor Hugo a marqué son époque par a dirigé la révolution romantique en france et réinventé le roman historique.

Naissance

26 février 1802 Besançon, département du Doubs, Premier Empire français

Décès

22 mai 1885 Paris, Troisième République française

Nationalité

Française

Occupations

Biographie complète

Origines et Enfance

Victor-Marie Hugo naît le 26 février 1802 à Besançon, troisième fils de Léopold-Sigisbert Hugo, officier d’artillerie promu général de Napoléon, et de Sophie Trébuchet, issue de la bourgeoisie nantaise. Son enfance se déroule entre les voyages imposés par la carrière militaire du père et le refuge familial à Paris, rue des Feuillantines, où sa mère cultive un salon royaliste. Cette double appartenance – discipline impériale d’un côté, ferveur catholique et nostalgie monarchique de l’autre – imprime chez l’enfant une conscience aiguë des fractures politiques françaises. Avec ses frères Abel et Eugène, il découvre l’Italie, l’Espagne, la Corse et la Lorraine au gré des affectations paternelles, observant paysages, architectures et langues qui nourriront ses descriptions romanesques. Hugo suit des études brillantes au lycée Louis-le-Grand, où il remporte des prix de versification latine. Très tôt, il remplit des cahiers de poésie avec son frère Eugène ; à 14 ans, il note dans un carnet son ambition : « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Les cours de mathématiques préparatoires à Polytechnique côtoient des lectures intensives de Virgile, Shakespeare, Corneille et Ossian. La mort de sa sœur Julie en 1821 et la séparation de ses parents l’ancrent définitivement auprès de sa mère, qui s’installe rue du Cherche-Midi et encourage ses essais littéraires. Victor fréquente Adèle Foucher, amie d’enfance, qu’il épousera en 1822 malgré l’opposition initiale de Sophie Trébuchet. L’année de ses vingt ans voit la publication des « Odes et poésies diverses » couronnées par l’Académie française, révélant un jeune auteur fidèle à la monarchie restaurée mais déjà tenté par une voix personnelle. Les premières années de mariage se déroulent dans une relative précarité : Victor collabore à la revue La Muse française, traduit Byron, fonde la Conservateur littéraire avec ses frères. Son fils aîné Léopold meurt quelques mois après sa naissance, drame qui renforce son goût pour la méditation sur la destinée humaine. En 1823 naît Léopoldine, bientôt suivie de Charles, François-Victor et Adèle. L’appartement de la rue Notre-Dame-des-Champs devient un foyer où se croisent jeunes romantiques et musiciens ; on y lit des fragments d’Han d’Islande, de Bug-Jargal et des drames en gestation, tandis que la monarchie de Charles X offre pensions et distinctions au prodige qui deviendra bientôt pair de France. Son ascension sociale est rapide : nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1825, Victor Hugo multiplie les voyages à travers la France pour célébrer le sacre de Reims ou visiter les cathédrales gothiques dont il défendra plus tard la conservation. La perte de sa mère en 1821 l’a laissé responsable de ses frères ; il accueille Eugène, dont la santé mentale se dégrade après le mariage d’Adèle, puis soutient Abel dans ses débuts littéraires. Cette responsabilité familiale nourrira les figures paternelles de ses romans, depuis Jean Valjean jusqu’à Gauvain. Les dessins qu’il réalise pendant ses déplacements témoignent déjà de son intérêt pour les ruines médiévales, la topographie parisienne et les effets de lumière dramatique qui inspireront ses descriptions poétiques.

Contexte Historique

La trajectoire de Victor Hugo épouse un siècle troublé. Il naît sous le Consulat, connaît l’Empire napoléonien, la Restauration bourbonienne, la Monarchie de Juillet, la Seconde République, le Second Empire puis la Troisième République. Chaque régime nourrit ses positions successives : royaliste par fidélité maternelle dans sa jeunesse, il devient progressivement libéral, républicain et démocrate-social. Les années 1815–1830 sont marquées par la confrontation entre ultras et libéraux ; Hugo fréquente les salons de l’aristocratie légitimiste mais observe la misère parisienne. La révolution de 1830 bouleverse la hiérarchie littéraire. Le romantisme, nourri de Walter Scott, Goethe et Byron, s’impose face au classicisme académique. Hugo, qui a publié en 1827 la préface de Cromwell – véritable manifeste du drame romantique – se situe à l’avant-garde. Les « batailles » littéraires (Hernani en 1830, Ruy Blas en 1838) reflètent les tensions sociales : jeunesse bohème contre notables, provinces contre capitale, noblesse contre bourgeoisie montante. L’expansion du feuilleton dans la presse, l’essor de la lithographie et des spectacles populaires offrent à Hugo des relais de diffusion inédits. Après 1848, la question sociale devient centrale. L’industrialisation, l’urbanisation de Paris par Haussmann, les banquets républicains et les barricades de juin nourrissent la conscience politique hugolienne. Député de la Constituante puis de la Législative, il assiste aux débats sur le suffrage universel, la liberté de l’enseignement et la peine de mort. Le coup d’État du 2 décembre 1851 inaugure deux décennies d’exil qui coïncident avec la montée des nationalismes européens, les luttes pour l’unité italienne et l’abolition de l’esclavage. Hugo se fait porte-voix des peuples opprimés : Polonais, Grecs, Haïtiens, Irlandais. Les guerres franco-prussienne et la Commune de Paris (1871) marquent l’entrée dans la modernité politique ; le vieil écrivain observe la naissance de la Troisième République, soutient l’amnistie des communards et plaide pour les États-Unis d’Europe. Sa longévité lui permet d’accompagner la scolarisation obligatoire, les premières lois sur la liberté de la presse et la laïcité, autant de combats où il intervient par des pétitions, des préfaces et des discours.

Ministere Public

L’ascension littéraire de Victor Hugo commence par les « Odes » (1822–1828) célébrant la royauté et la religion. Avec « Hernani » (1830), il impose un théâtre libre de la règle des trois unités, mêlant registres noble et populaire. Les polémiques entourant la première à la Comédie-Française installent l’auteur comme chef de file du romantisme dramatique. Dans les années 1830, il publie successivement « Notre-Dame de Paris » (1831), roman historique qui milite pour la sauvegarde du patrimoine gothique, « Le Dernier Jour d’un condamné » (1832), pamphlet contre la peine de mort, et les recueils « Les Feuilles d’automne » et « Les Chants du crépuscule ». Hugo participe à l’Académie française dès 1841, après plusieurs candidatures infructueuses. Il fréquente les artistes Delacroix, Berlioz, David d’Angers, les écrivains Musset, Vigny, Balzac, Dumas et Nodier. Sa maison de la place Royale (auj. place des Vosges) devient un salon foisonnant. Le romancier diversifie ses genres : théâtre romantique (Ruy Blas, Lucrèce Borgia), roman social (Les Travailleurs de la mer), épopée poétique (La Légende des siècles), satire politique (Les Châtiments). Ses lectures publiques attirent une foule croissante. Son « ministère public » littéraire s’exprime aussi par une prolifération de préfaces-manifestes. La préface de « Cromwell » définit le drame moderne, celle de « Hernani » revendique la liberté des formes, celle des « Misérables » affirme vouloir « mettre à nu la loi, la religion, la société ». Hugo corrige inlassablement ses manuscrits, invente des néologismes, expérimente la prose poétique. Il travaille de nuit, entouré de cahiers d’esquisses et de boîtes de cigares. Les voyages en Belgique, sur le Rhin, en Bretagne et en Espagne alimentent ses carnets de croquis et ses notes ethnographiques. Il n’hésite pas à s’autopublier ou à négocier directement avec l’éditeur Hetzel ou Lacroix, conscients de la rentabilité de ses feuilletons. L’affaire du « droit moral » sur Hernani et la défense des droits d’auteur dans les Congrès littéraires internationaux font de lui un pionnier de la protection de la propriété intellectuelle.

Enseignement et Message

Les œuvres de Victor Hugo articulent compassion et vision prophétique. Il revendique un art au service du peuple, capable de dénoncer la misère, l’ignorance et les injustices institutionnelles. Dans « Notre-Dame de Paris », il alerte sur la destruction du patrimoine par l’industrialisation. Avec « Le Dernier Jour d’un condamné » et « Claude Gueux », il interpelle l’opinion publique sur la cruauté de la guillotine. « Les Misérables » conjugue épopée populaire et philosophie chrétienne du pardon : Jean Valjean incarne la rédemption possible par le travail et l’amour, tandis que Javert représente la rigidité d’une justice aveugle. Ses poèmes explorent la dualité de l’homme et du cosmos. « Les Contemplations » (1856) mêle souvenirs familiaux et méditations métaphysiques sur la mort de Léopoldine. « Les Châtiments » (1853) résonne comme un tribunal moral contre le régime impérial. « La Légende des siècles » (1859–1883) trace l’itinéraire de l’humanité vers la liberté. Hugo défend l’idée que la littérature doit éclairer le peuple, qu’elle est « un rayon » guidant la marche vers le progrès. Il expérimente la prosopopée, fait parler les misérables, les condamnés, les révoltés, les enfants et même les objets. Son message politique associe république, humanisme et spiritualité. Hugo prône une Europe fraternelle, le suffrage universel, l’éducation gratuite, le droit des femmes à la propriété et la solidarité entre classes. Ses discours à l’Assemblée nationale plaident pour l’abolition de la peine de mort, l’amnistie des insurgés de 1851, l’aide aux orphelins et le secours aux victimes de catastrophes naturelles. Durant le siège de Paris (1870–1871), il ouvre sa maison aux réfugiés et écrit « L’Année terrible », chronique poétique de la guerre et de la Commune. Pour lui, l’écrivain est un guide moral ; il se définit comme « serviteur du progrès » et « conscience éveillée » de la nation.

Activite En Galilee

La vie quotidienne de Victor Hugo témoigne d’une discipline quasi monastique. À Paris, il se lève à l’aube, dicte des chapitres entiers à ses proches ou à son copiste, corrige en marge avec une plume trempée dans le café. Ses carnets détaillent les promenades sur les quais de Seine, les visites aux prisons de Bicêtre ou de la Petite Roquette, les rencontres avec les ouvriers typographes. Il organise des lectures à la Maison d’éducation de la Légion d’honneur, correspond avec l’abbé Pierre Lamennais, observe les foules du boulevard des Italiens. Pendant l’exil, son activité s’ancre dans les îles de Jersey (1852–1855) puis de Guernesey (1855–1870). À Marine Terrace puis Hauteville House, il aménage des pièces à la décor oriental, travaillant face à la mer. Chaque jour, il marche sur la grève, ramasse des galets, médite en regardant l’horizon. Il accueille une colonie d’exilés républicains, improvise des séances de tables tournantes, dessine des lavis fantastiques. Ses carnets consignent les légendes locales, les tempêtes, les lettres adressées aux journaux européens. Les visites de Juliette Drouet, sa compagne de cœur depuis 1833, rythment ses journées ; elle recopie ses manuscrits, veille sur son quotidien, correspond avec les éditeurs. À Guernesey naissent « Les Contemplations », « Les Misérables », « Les Travailleurs de la mer », « L’Homme qui rit ». Hugo y développe une méthode de travail fragmentaire : il écrit par scènes, accroche des feuillets sur les murs, relit les journaux anglais pour suivre la politique européenne. Les bénéfices de ses publications sont redistribués en partie aux victimes d’inondations, aux ouvriers grévistes, aux écoles laïques. En 1866, il lance un appel pour l’abolition de la peine de mort en Russie ; en 1867, il soutient Garibaldi et le Risorgimento italien. Cette activité « en Galilée » littéraire illustre sa capacité à transformer l’éloignement en laboratoire d’idées, reliant la mer du Nord aux misères de Paris par le fil de l’écriture.

Montee A Jerusalem et Conflit

La confrontation majeure de Victor Hugo avec le pouvoir survient après l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence (1848). D’abord favorable au neveu de Napoléon Ier, il dénonce dès 1850 les dérives autoritaires dans son discours « Misère ». Lorsque le coup d’État du 2 décembre 1851 renverse la Seconde République, Hugo participe à l’organisation de la résistance armée, tente de rallier la garde nationale et rédige des proclamations clandestines. Pour échapper à l’arrestation, il se réfugie à Bruxelles, puis à Jersey. L’Empire le condamne à l’exil ; ses œuvres sont proscrites, son nom rayé des listes officielles. Hugo riposte par des pamphlets incendiaires : « Napoléon le Petit » (1852) ridiculise l’Empereur, « Les Châtiments » l’accuse de trahison. En 1855, il est expulsé de Jersey pour avoir défendu la presse locale contre les autorités ; il s’installe à Guernesey. Son domicile devient un lieu de pèlerinage pour les opposants européens. Il refuse toutes les amnisties impériales jusqu’à la chute de Napoléon III en 1870, prononçant la célèbre phrase : « Quand la liberté rentrera, je rentrerai ». La « montée à Jérusalem » se concrétise avec la proclamation de la Troisième République. Hugo regagne Paris en septembre 1870, sous les acclamations populaires. Pendant le siège, il s’engage auprès des gardes nationaux et publie des appels à la fraternité. La Commune de 1871 le heurte par ses violences mais il en défend l’amnistie au nom de la réconciliation nationale. Ses prises de position contre la peine de mort (discours au Sénat en 1876) et contre la misère urbaine (adresse aux ouvriers en 1879) l’opposent aux conservateurs. Jusqu’à sa mort, il affronte les cléricaux, les monarchistes et les partisans de l’ordre moral, convaincu que la République doit être sociale, laïque et universelle.

Sources et Temoinages

Les historiens disposent d’une documentation exceptionnelle sur Victor Hugo. Ses « Œuvres complètes » publiées chez Hetzel, puis dans la Bibliothèque de la Pléiade, rassemblent romans, poèmes, théâtre, discours et correspondances. Les carnets de voyage, les journaux de Juliette Drouet, de ses enfants Charles et François-Victor, les témoignages de Léon Gozlan, Théophile Gautier ou Edmond de Goncourt offrent des éclairages précieux sur son quotidien. Les Archives nationales conservent ses dossiers parlementaires, ses pétitions, ses états de service. La Maison de Victor Hugo (Paris et Guernesey) expose manuscrits, dessins et meubles, reconstituant l’univers de travail de l’écrivain. La presse du XIXe siècle – Le Moniteur universel, La Presse, Le Siècle, L’Illustration – a suivi ses publications avec minutie, recensant les lectures publiques, les souscriptions pour Les Misérables, les hommages lors de ses anniversaires. Les procès-verbaux de l’Académie française, les comptes rendus des Congrès littéraires internationaux, les rapports de la Société des gens de lettres documentent ses interventions sur la propriété littéraire. Ses discours politiques sont publiés dans « Actes et Paroles », recueil en trois séries (Pendant l’exil, Pendant le siège, Depuis l’exil) qui rassemble proclamations, adresses et lettres ouvertes. Les photographies de Nadar, Étienne Carjat, Pierre Petit, ainsi que les caricatures de Daumier, fixent ses traits et la perception publique de sa silhouette. Les éditions critiques contemporaines, dirigées par Jean-Marc Hovasse, Guy Rosa ou Florence Naugrette, croisent cette masse documentaire avec les archives familiales. Des milliers de lettres (plus de 20 000) sont conservées et progressivement éditées, révélant le réseau transnational d’alliances intellectuelles tissé par l’écrivain.

Interpretations Historiques

Depuis le XIXe siècle, Victor Hugo suscite une abondante historiographie. Sainte-Beuve loue sa puissance d’imagination tout en critiquant ses excès verbaux ; Taine y voit l’expression d’une sensibilité démocratique. Au XXe siècle, André Maurois, Pierre Albouy, Jean Massin, Pierre Laforgue et Graham Robb multiplient biographies et lectures thématiques. Les structuralistes (Barthes, Todorov) analysent la mise en scène du langage chez Hugo, tandis que les historiens de la Troisième République (Maurice Agulhon, Mona Ozouf) étudient sa transformation en symbole national. Les études contemporaines insistent sur la pluralité de ses engagements : roman social, théâtre politique, poésie métaphysique, dessin visionnaire. Les travaux de l’Université Paris Cité, de l’ITEM (Institut des textes et manuscrits modernes) et de la Société des études hugoliennes exploitent les manuscrits numériques pour reconstituer les brouillons des Misérables ou de La Légende des siècles. L’approche postcoloniale recontextualise ses positions sur l’Algérie et Haïti ; les gender studies explorent sa représentation des femmes, des mères et des filles (Léopoldine, Cosette, Fantine). Loin d’un bloc monolithique, Hugo apparaît comme un laboratoire de formes. La critique s’interroge sur la tension entre lyrisme visionnaire et réalisme social, entre foi chrétienne et spiritualité laïque, entre aspiration cosmopolite et défense de l’identité nationale. Les mises en scène contemporaines (Robert Hossein, Robert Wilson), les adaptations cinématographiques (Tom Hooper, Bille August) et les comédies musicales (Les Misérables) prolongent les débats sur la fidélité au texte et la dimension universelle de son message.

Heritage

À sa mort en 1885, la Troisième République décrète un deuil national ; plus de deux millions de personnes accompagnent le cortège funèbre depuis l’Arc de Triomphe jusqu’au Panthéon, où son cercueil repose sous la coupole avec celui d’Émile Zola et d’Alexandre Dumas. Les rues de France se couvrent de plaques et de statues ; les écoles, bibliothèques et lycées prennent son nom. Ses romans connaissent une diffusion mondiale : traductions en anglais, espagnol, russe, chinois ; adaptations théâtrales, cinématographiques, radiophoniques. Jean Valjean devient symbole de justice sociale, Quasimodo icône de la différence, Gavroche figure de l’enfance insurgée. Au XXe siècle, l’UNESCO place Victor Hugo parmi les figures universelles ; la France célèbre en 1985 le centenaire de sa mort par des expositions au Grand Palais et à Guernesey. Les combats qu’il a menés – abolition de la peine de mort, accès à l’instruction, solidarité internationale – résonnent dans les politiques publiques contemporaines. Les poètes et romanciers des cinq continents citent son influence : Pablo Neruda, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Marguerite Yourcenar, Toni Morrison. Sa maison de Guernesey, Hauteville House, restaurée en 2019 par la Ville de Paris et le mécénat LVMH, attire des visiteurs du monde entier. Son héritage numérique est tout aussi vivant : Gallica met en ligne ses manuscrits, les réseaux sociaux revisitent ses aphorismes, les plateformes éducatives utilisent ses discours pour enseigner la rhétorique. Victor Hugo demeure un totem de la langue française, inspirant militants, enseignants, artistes et responsables politiques. Il incarne l’idée que la littérature peut peser sur la loi, que la poésie peut dénoncer l’injustice, que la fiction peut réparer le réel.

Réalisations et héritage

Principales réalisations

- A dirigé la révolution romantique en France et réinventé le roman historique

- A popularisé la lutte contre la peine de mort et les injustices sociales par la littérature

- A défendu la République, le suffrage universel et l’instruction gratuite au Parlement

- A légué une œuvre universelle traduite dans le monde entier

Héritage historique

Victor Hugo incarne la puissance du verbe au service de l’émancipation. Ses romans, poèmes et discours continuent d’inspirer la culture populaire, les mouvements sociaux et les politiques éducatives. De Paris à Séoul, de Mexico à Dakar, son nom reste synonyme de liberté, de justice et de grandeur littéraire.

Chronologie détaillée

Événements majeurs

Naissance

Naît à Besançon dans une famille partagée entre loyauté monarchique et carrière napoléonienne

Premières Odes

Publie les Odes et poésies diverses et épouse Adèle Foucher

Hernani

Provoque la bataille d’Hernani et impose le drame romantique

Notre-Dame de Paris

Parution du roman historique sur la cathédrale et le patrimoine gothique

Académie française

Est élu à l’Académie française après plusieurs tentatives

Mandat parlementaire

Siège à l’Assemblée constituante puis législative de la Seconde République

Exil

Quitte la France après le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte

Les Misérables

Publie le roman social qui devient un succès mondial

Retour

Revient à Paris après la chute du Second Empire et soutient la République

Funérailles nationales

Décède à Paris et reçoit des funérailles nationales au Panthéon

Chronologie géographique

Citations célèbres

« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. »

« La liberté commence où l’ignorance finit. »

« Ouvrir une école, c’est fermer une prison. »

Liens externes

Questions fréquentes

Quand Victor Hugo est-il né et quand est-il mort ?

Victor Hugo est né le 26 février 1802 à Besançon et est mort le 22 mai 1885 à Paris après une brève pneumonie.

Quelles sont ses œuvres majeures ?

Ses œuvres les plus célèbres incluent Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Les Contemplations, Les Châtiments, Hernani et Ruy Blas.

Pourquoi Victor Hugo a-t-il vécu en exil ?

Opposé au coup d’État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, il a refusé de prêter serment à l’Empire et s’est exilé à Bruxelles puis dans les îles anglo-normandes jusqu’en 1870.

Quel était son engagement politique principal ?

Victor Hugo a défendu la liberté de la presse, l’instruction gratuite et laïque, l’abolition de la peine de mort, le suffrage universel et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Où peut-on consulter ses archives ?

Les Archives nationales, la Maison de Victor Hugo à Paris et Guernesey, ainsi que la Bibliothèque nationale de France conservent manuscrits, correspondances et dessins.

Sources et bibliographie

Sources primaires

- Victor Hugo – Actes et Paroles

- Victor Hugo – Correspondance générale

- Victor Hugo – Les Misérables

- Victor Hugo – Les Contemplations

Sources secondaires

- Jean-Marc Hovasse – Victor Hugo ISBN: 9782251442849

- Graham Robb – Victor Hugo ISBN: 9780330491889

- Pierre Laforgue – Victor Hugo : l’épopée de la misère ISBN: 9782251432758

- Laure Murat – Victorine et les misérables ISBN: 9782072960355

Références externes

Voir aussi

Personnages connexes

Charles de Gaulle

Chef de la France libre et président fondateur de la Ve République

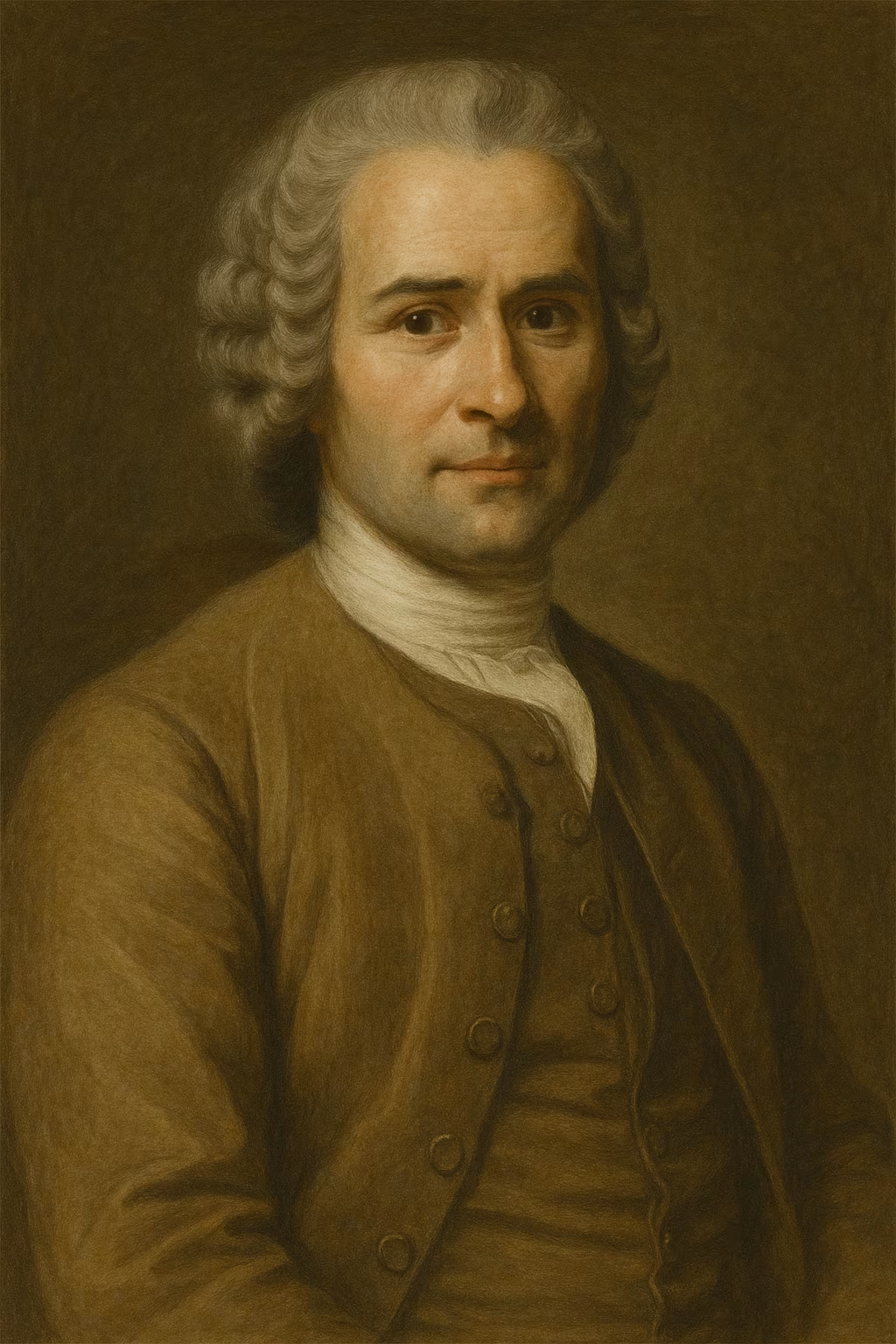

Jean-Jacques Rousseau

Philosophe, écrivain et théoricien politique des Lumières

Marie Curie

Physicienne et chimiste (1867–1934)

Napoléon Bonaparte

Général, Premier Consul et Empereur des Français

Sites spécialisés

Batailles de France

Découvrez les batailles liées à ce personnage

Dynasties Legacy

BientôtExplorez les lignées royales et nobiliaires

Timeline France

BientôtVisualisez les événements sur la frise chronologique