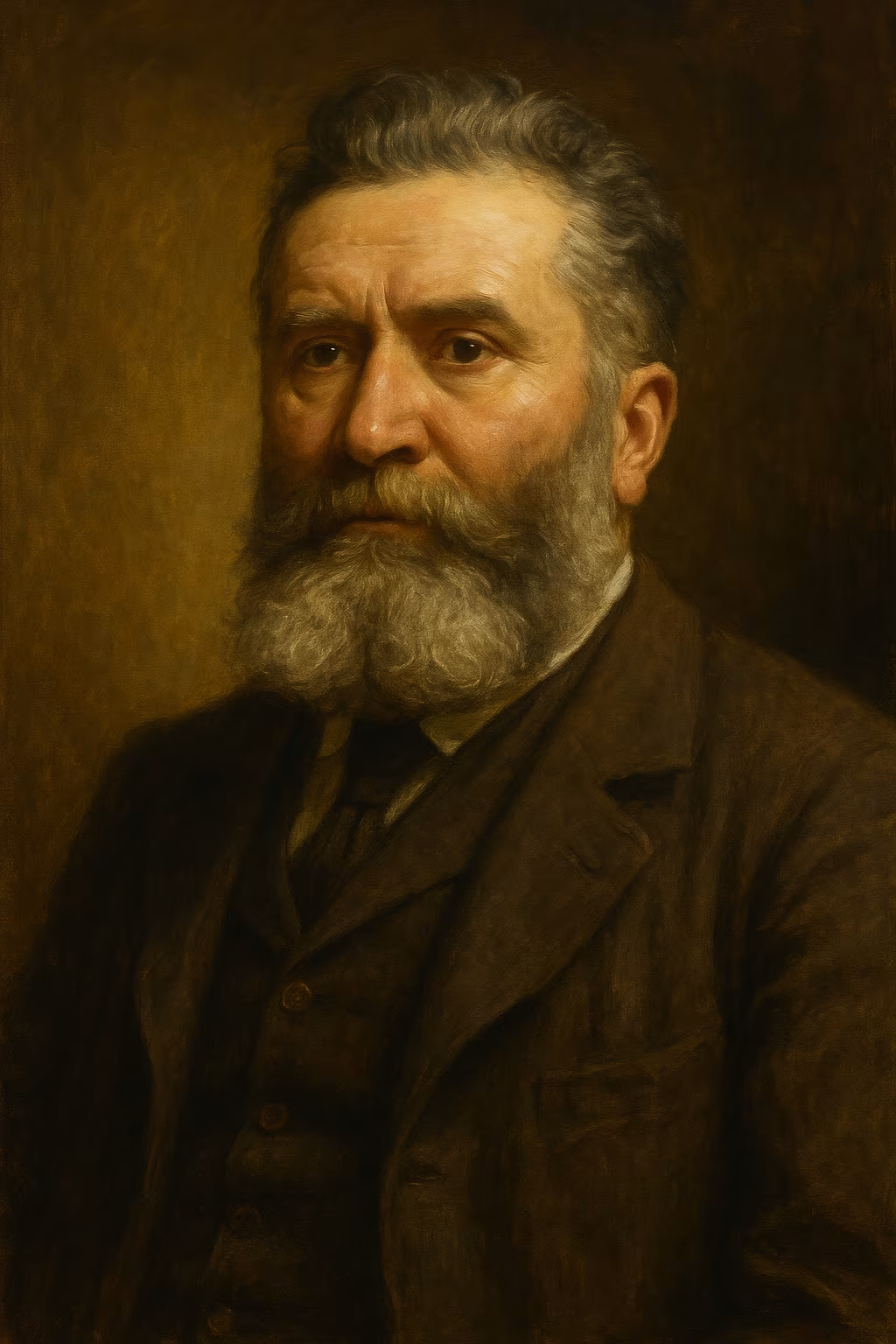

Jean Jaurès (1859 – 1914)

Résumé rapide

Jean Jaurès (1859 – 1914) est un homme politique figure majeure de l'histoire. Né à Castres, Tarn, Second Empire français, Jean Jaurès a marqué son époque par défense du capitaine dreyfus et affirmation de l’état de droit républicain.

Naissance

3 septembre 1859 Castres, Tarn, Second Empire français

Décès

31 juillet 1914 Paris, Troisième République française

Nationalité

Française

Occupations

Biographie complète

Origines et Enfance

Jean Jaurès grandit à Castres dans une famille de petite bourgeoisie provinciale, partagée entre les traditions rurales du Tarn et l’ascension sociale par l’école républicaine. Brillant élève du lycée de Castres puis du lycée d’Albi, il se distingue lors du concours général avant d’intégrer l’École normale supérieure en 1878. À Paris, l’étudiant se forge au contact des maîtres de la philosophie, fréquente les cercles républicains avancés et s’imprègne d’une culture classique solide alliée à une sensibilité sociale naissante. Agrégé de philosophie en 1881, il enseigne à Albi puis à Toulouse. Cette immersion dans l’enseignement secondaire provincial nourrit sa connaissance des milieux populaires et renforce sa conviction que l’émancipation passe par l’instruction. Sa première thèse latine, consacrée au philosophe allemand Fichte, témoigne d’une réflexion profonde sur la liberté, la nation et la solidarité, préfigurant les articulations futures de sa pensée politique.

Contexte Historique

Jaurès évolue au cœur de la Troisième République, régime encore fragile né de la défaite de 1870 et de la Commune de Paris. Les conservateurs monarchistes contestent l’enracinement républicain, tandis que la révolution industrielle intensifie les inégalités sociales. La classe ouvrière s’organise autour de syndicats et de coopératives, tandis que les campagnes du Sud-Ouest oscillent entre radicalisme et catholicisme social. Sur le plan international, l’Europe vit l’âge des empires coloniaux et de la rivalité franco-allemande. Les tensions nationalistes, la course aux armements et la montée des partis socialistes structurent le paysage politique. Pour un intellectuel républicain comme Jaurès, la question cruciale devient l’articulation entre démocratie parlementaire, justice sociale et paix entre les nations.

Ministere Public

L’entrée de Jaurès en politique se produit à vingt-six ans lorsqu’il est élu député républicain modéré du Tarn en 1885. À la Chambre, il défend l’école laïque, la décentralisation administrative et le dialogue avec les syndicats ouvriers de Carmaux. Battu aux élections de 1889, il se replie sur le conseil municipal de Toulouse, approfondit ses liens avec le mouvement ouvrier et se rapproche des socialistes guesdistes qu’il avait naguère critiqués. La grève des verriers de Carmaux en 1892 constitue un tournant majeur. Sollicité par les ouvriers, Jaurès devient leur porte-voix et remporte l’élection législative partielle de 1893 sous l’étiquette socialiste indépendante. Dès lors, il développe une intense activité parlementaire : discours sur la journée de huit heures, défense des retraites ouvrières, propositions fiscales progressives. Sa parole enflamme l’hémicycle et lui confère une stature nationale.

Enseignement et Message

Le message jaurésien associe héritage républicain et analyse marxiste. Dans ses discours, il célèbre la Révolution française comme la matrice des droits politiques, mais insiste sur la nécessité d’élargir ces conquêtes à l’égalité sociale. Pour lui, la République doit être démocratique, laïque, sociale et ouverte aux travailleurs. Jaurès valorise la coopération, la planification démocratique de l’économie et la conquête graduelle du socialisme par les urnes. Sa pensée refuse les ruptures violentes au profit d’une révolution morale et citoyenne capable d’intégrer paysans et ouvriers. Sa défense de la laïcité s’inscrit dans une vision inclusive de la nation, où la diversité spirituelle peut cohabiter dans le cadre d’un État protecteur des libertés.

Activite En Galilee

Installé durablement à Toulouse et dans le bassin minier de Carmaux, Jaurès multiplie les meetings, conférences et tournées dans le Sud-Ouest. Il dialogue avec les coopératives ouvrières, soutient les viticulteurs du Midi contre la crise phylloxérique et encourage les instituteurs laïques à diffuser une culture républicaine accessible. Son implantation locale lui permet d’expérimenter une forme de socialisme municipal : soutien aux cantines scolaires, aux bibliothèques populaires, à la mutualité. Les clubs socialistes qu’il anime deviennent des laboratoires d’éducation politique, où l’on lit Marx autant que Michelet, et où les femmes trouvent progressivement leur place malgré l’absence de droits civiques.

Montee A Jerusalem et Conflit

L’Affaire Dreyfus place Jaurès au centre de la tourmente nationale. Dès 1894, il plaide pour la révision du procès du capitaine accusé de trahison. Dans la presse et à la tribune, il démontre les falsifications du dossier, dénonce l’antisémitisme et appelle l’armée à se mettre au service de la justice. Ses articles dans La Dépêche, La Petite République puis L’Aurore lui valent menaces et campagnes de diffamation. Au même moment, il cherche à concilier les socialistes divisés entre partisans de la collaboration ministérielle et révolutionnaires intransigeants. Son soutien critique au gouvernement Waldeck-Rousseau et son dialogue avec les syndicalistes révolutionnaires suscitent des controverses aiguës. Le Congrès d’Amsterdam de l’Internationale socialiste (1904) le confronte aux positions de Rosa Luxemburg et des allemands sur la grève générale, révélant les tensions entre stratégies nationales et solidarité internationale.

Sources et Temoinages

Les discours de Jaurès à la Chambre des députés, réunis dans les volumes de la République et le Socialisme, constituent une source essentielle pour comprendre son argumentation. Ses éditoriaux de L’Humanité, fondé le 18 avril 1904, offrent un observatoire quotidien de ses prises de position sur l’actualité sociale et internationale. Ses correspondances privées, conservées aux Archives nationales et à la Bibliothèque nationale de France, révèlent les réseaux militants qui l’entouraient. Les témoignages de contemporains comme Léon Blum, Marcel Sembat ou Anatole France éclairent également la force persuasive de sa parole et la ferveur qu’il inspirait chez les jeunes militants socialistes.

Interpretations Historiques

La figure de Jaurès a fait l’objet de multiples lectures. Les socialistes de l’entre-deux-guerres en firent un martyr de la paix, tandis que les communistes soulignèrent son rapprochement tardif avec le marxisme. Les historiens de la politique, tels Jean-Pierre Rioux, Madeleine Rebérioux ou Vincent Duclert, ont mis en lumière la cohérence d’un socialisme humaniste conciliant patriotisme républicain et internationalisme ouvrier. Les débats contemporains portent sur son rapport à la laïcité, sa conception d’une armée républicaine et ses anticipations économiques. Certains chercheurs insistent sur son pragmatisme réformiste, d’autres sur sa dimension prophétique face aux dangers du nationalisme. Sa pensée continue d’être discutée dans les études sur la social-démocratie, l’éthique de la responsabilité et les stratégies de paix.

Heritage

L’assassinat de Jaurès, le 31 juillet 1914, suscite une émotion nationale et internationale. Ses funérailles réunissent ouvriers, intellectuels et parlementaires endeuillés par la disparition de celui qui incarnait l’espoir d’une autre Europe. Après la guerre, son héritage irrigue la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO), la CGT et les mouvements pacifistes. Léon Blum, futur dirigeant socialiste, se réclame de son parlementarisme combatif et de sa volonté de transformation sociale. Dans la mémoire collective, Jaurès symbolise l’alliance du courage politique et de la justice sociale. Ses discours sont enseignés dans les écoles, ses statues parsèment les places françaises, et son nom est donné à des avenues, des stations de métro et des établissements scolaires. Son appel à « aller à l’idéal et comprendre le réel » continue de guider les engagements progressistes et nourrit une réflexion contemporaine sur la responsabilité des dirigeants face aux crises mondiales.

Réalisations et héritage

Principales réalisations

- Défense du capitaine Dreyfus et affirmation de l’état de droit républicain

- Création du journal L’Humanité comme organe de la gauche socialiste

- Unification des socialistes français au sein de la SFIO en 1905

- Promotion d’un pacifisme internationaliste et d’une politique sociale avancée

Héritage historique

Figure tutélaire du socialisme français, Jean Jaurès incarne l’alliance de l’éloquence, de la justice sociale et du pacifisme. Sa vision d’une République sociale inspire les mouvements progressistes et demeure un repère moral dans le débat politique contemporain.

Chronologie détaillée

Événements majeurs

Naissance

Naissance à Castres, dans le Tarn

Élection comme député

Entrée à la Chambre des députés comme républicain modéré

Grève de Carmaux

Soutien aux verriers et conversion au socialisme militant

Fondation de L’Humanité

Création du quotidien socialiste à Paris

Congrès du Globe

Unification des socialistes français au sein de la SFIO

Assassinat

Meurtre au Café du Croissant, Paris

Chronologie géographique

Citations célèbres

« Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire. »

« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage. »

« Aller à l’idéal et comprendre le réel. »

Liens externes

Questions fréquentes

Quand est né et mort Jean Jaurès ?

Jean Jaurès naît le 3 septembre 1859 à Castres, dans le Tarn, et il est assassiné le 31 juillet 1914 au Café du Croissant à Paris, à la veille de la Première Guerre mondiale.

Quel rôle a-t-il joué dans l’Affaire Dreyfus ?

Jaurès s’engage dès 1894 pour la révision du procès, mobilise sa tribune parlementaire et ses articles pour dénoncer l’injustice faite au capitaine Alfred Dreyfus et défend la primauté du droit républicain sur les passions nationalistes.

Pourquoi a-t-il fondé L’Humanité ?

Il crée le quotidien L’Humanité en 1904 afin de doter le mouvement ouvrier d’une presse indépendante, capable de relayer les luttes sociales, de populariser les idées socialistes et de soutenir la réunification des forces de gauche.

Quelles étaient ses positions sur la guerre ?

Pacifiste convaincu, Jaurès milita pour l’arbitrage international, la réduction des tensions entre puissances européennes et l’alliance des travailleurs de tous pays contre la guerre. Cette position lui valut autant d’admirateurs que d’adversaires.

Quelles sont ses principales œuvres écrites ?

Outre ses discours, Jaurès laisse une Histoire socialiste de la Révolution française, de nombreux articles de L’Humanité et des interventions théoriques dans la Revue socialiste où il articulait marxisme et républicanisme.

Sources et bibliographie

Sources primaires

- Jean Jaurès — Histoire socialiste de la Révolution française

- Jean Jaurès — Discours parlementaires (1885-1914)

- Jean Jaurès — Articles de L’Humanité (1904-1914)

Sources secondaires

- Madeleine Rebérioux — La République radicale ? 1898-1914 ISBN: 9782020063847

- Jean-Pierre Rioux — Jean Jaurès ISBN: 9782070740287

- Vincent Duclert — Jaurès ISBN: 9782262042782

- Gilles Candar et Vincent Duclert — Jean Jaurès, l’intégrale des discours ISBN: 9782021005228

- Serge Berstein — Histoire du Parti socialiste ISBN: 9782130632153

Références externes

Voir aussi

Personnages connexes

Charles de Gaulle

Chef de la France libre et président fondateur de la Ve République

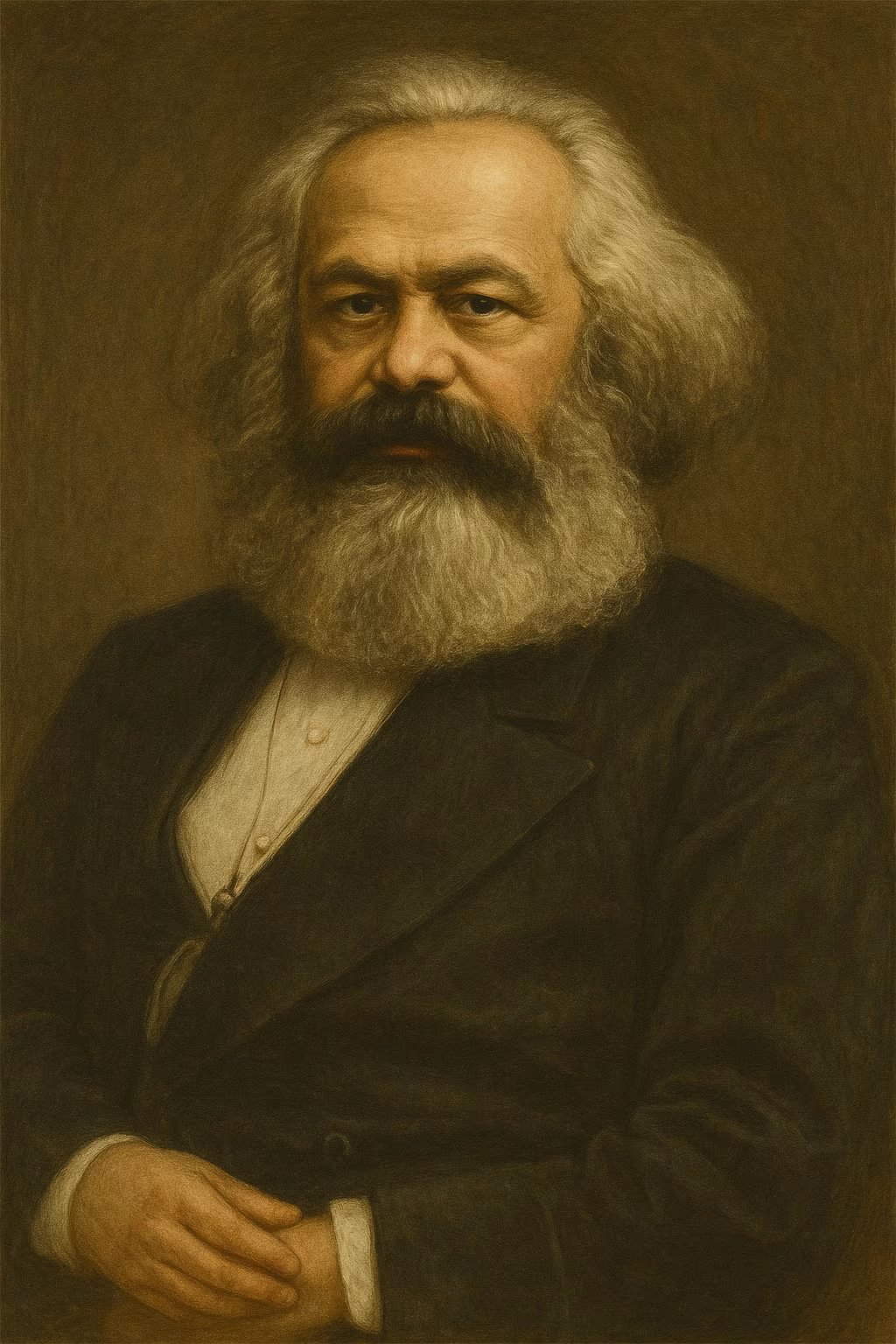

Karl Marx

Philosophe, économiste et théoricien social du XIXe siècle

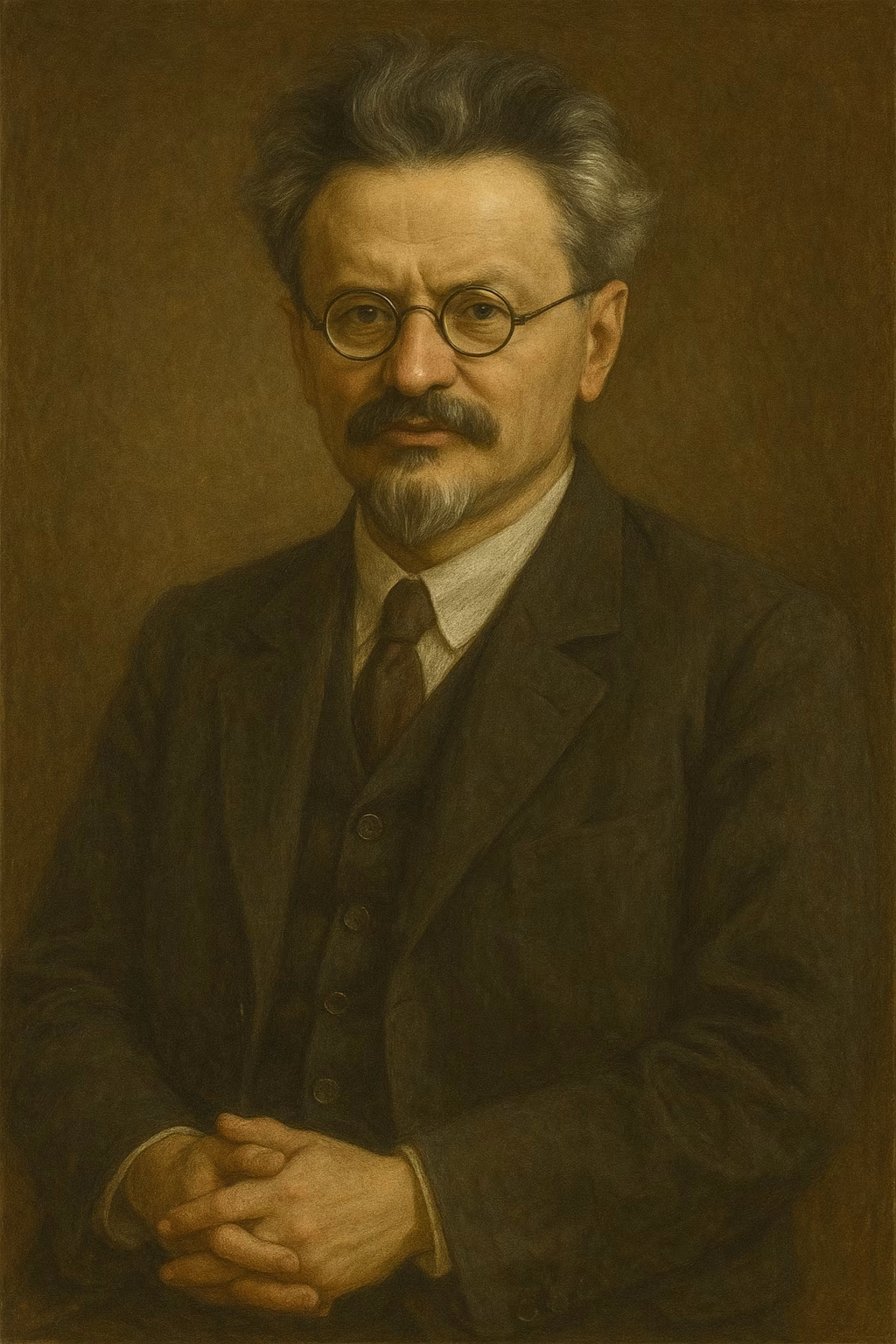

Léon Trotsky

Révolutionnaire russe, stratège militaire et théoricien marxiste

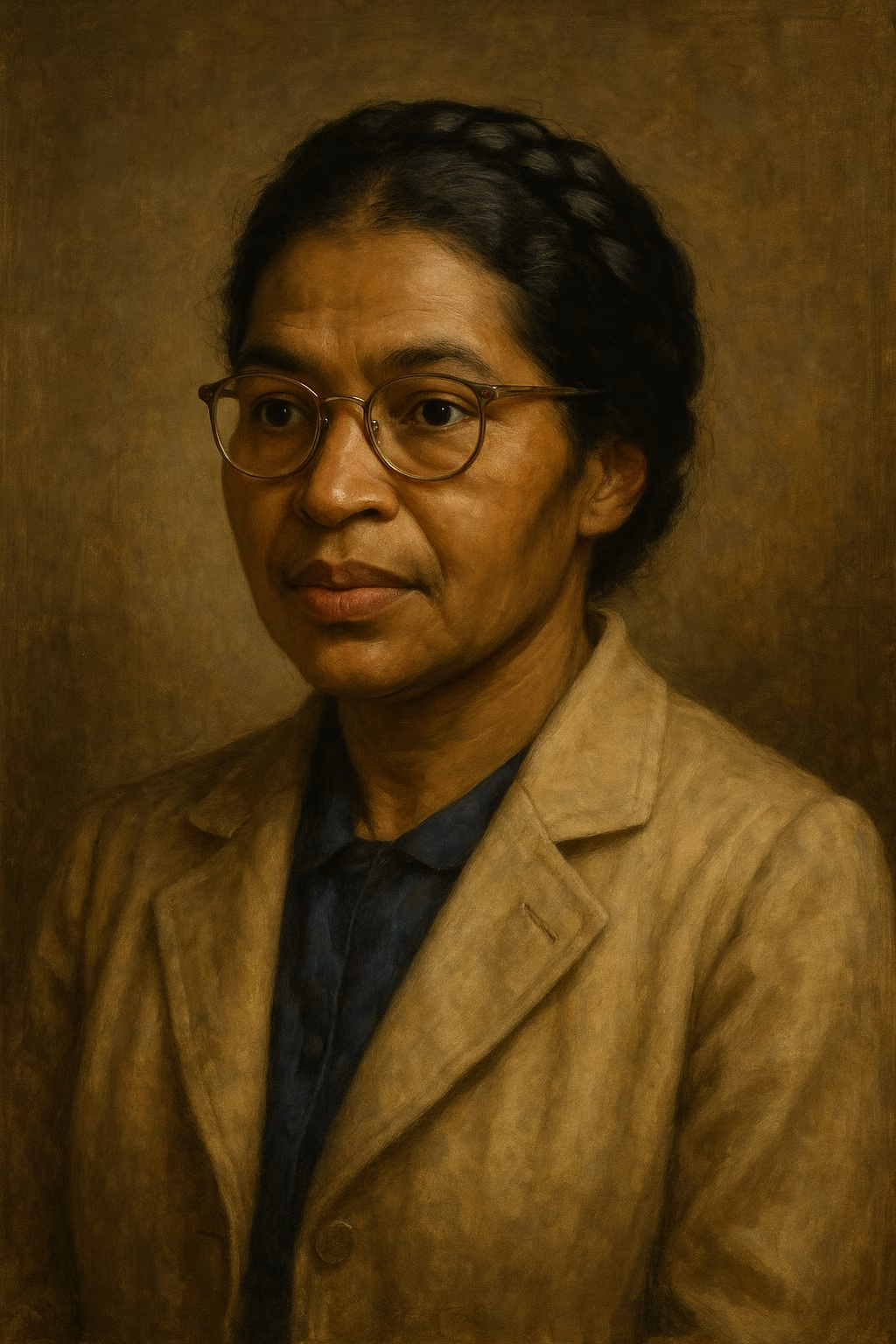

Rosa Parks

Militante afro-américaine des droits civiques

Sites spécialisés

Batailles de France

Découvrez les batailles liées à ce personnage

Dynasties Legacy

BientôtExplorez les lignées royales et nobiliaires

Timeline France

BientôtVisualisez les événements sur la frise chronologique