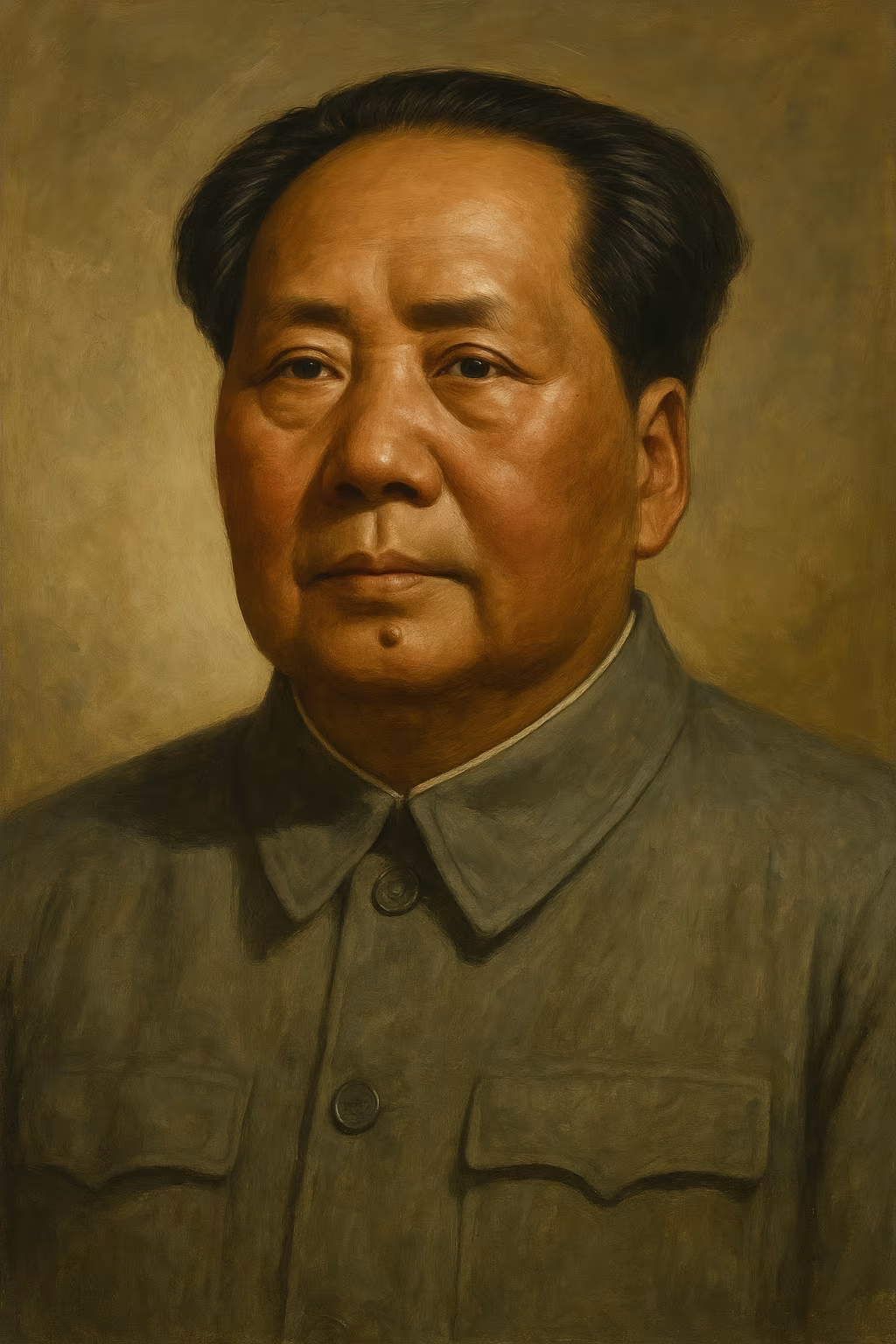

Mao Zedong (1893 – 1976)

Résumé rapide

Mao Zedong (1893 – 1976) est un révolutionnaire figure majeure de l'histoire. Né à Shaoshan, Hunan, Chine impériale, Mao Zedong a marqué son époque par direction de la longue marche et consolidation du leadership communiste.

Naissance

26 décembre 1893 Shaoshan, Hunan, Chine impériale

Décès

9 septembre 1976 Pékin, République populaire de Chine

Nationalité

Chinoise

Occupations

Biographie complète

Origines et Enfance

Mao Zedong naît le 26 décembre 1893 dans le village de Shaoshan, au Hunan, dans une famille de paysans propriétaires ayant bénéficié des réformes tardives de la dynastie Qing. Son père, Mao Yichang, ancien soldat devenu agriculteur aisé, impose une discipline rigoureuse tandis que sa mère, Wen Qimei, bouddhiste pratiquante, nourrit une sensibilité morale que Mao évoquera plus tard. Le jeune Mao fréquente les écoles du village puis un collège confucéen où il mémorise les classiques, avant de rejoindre en 1911 l’école normale de Changsha. Là, il se passionne pour les textes réformateurs et découvre le nationalisme révolutionnaire qui secoue la Chine finissante de l’empire. Il s’engage brièvement dans la révolution Xinhai, servant dans une unité locale républicaine, expérience fondatrice qui l’éloigne des études classiques et l’oriente vers la modernité politique. Le climat intellectuel de Changsha et de Pékin au cours des années 1910 favorise la formation autodidacte de Mao. Lecteur assidu de journaux républicains et des traductions de Rousseau, Kropotkine ou Marx, il fonde avec ses camarades des cercles de lecture qui discutent de l’éducation universelle, de la libération des femmes et de la réforme agraire. Employé à la bibliothèque de l’université de Pékin en 1918, sous la direction de Li Dazhao, il assimile le marxisme en lien avec la contestation étudiante du mouvement du 4 mai 1919, évènement qui marque la rupture culturelle avec l’ordre confucéen. Ces années d’apprentissage forgent sa conviction que la paysannerie, majorité de la population, peut devenir le moteur d’une révolution sociale. Le retour au Hunan en 1920 voit Mao lancer la revue Nouvelle Jeunesse du Hunan et organiser des syndicats ouvriers et des associations paysannes. Sa rencontre avec Yang Kaihui, fille du révolutionnaire Yang Changji, aboutit à un mariage en 1921 qui l’inscrit dans un réseau d’intellectuels radicaux. Lorsque le Parti communiste chinois (PCC) est fondé à Shanghai en juillet 1921, Mao figure parmi les treize délégués du congrès et défend déjà l’idée d’un enracinement rural de la lutte, à rebours d’une direction plutôt centrée sur le mouvement ouvrier urbain.

Contexte Historique

La Chine du début du XXe siècle traverse une crise multiforme : effondrement de l’ordre dynastique, pénétration impérialiste occidentale, guerres des seigneurs et modernisation contrariée. Après la révolution républicaine de 1911, le pays se fragmente sous la domination de chefs militaires régionaux, tandis que le Guomindang de Sun Yat-sen tente de restaurer l’unité nationale. Le mouvement du 4 mai 1919, né de l’humiliation du traité de Versailles, catalyse un renouveau intellectuel iconoclaste qui conjugue science, démocratie et nationalisme. Les idées socialistes et anarchistes gagnent les universités, alimentant un débat sur la voie chinoise de la modernisation. L’adhésion du PCC à l’Internationale communiste (Komintern) en 1922 inscrit le jeune parti dans l’orbite soviétique. Moscou encourage un premier front uni avec le Guomindang contre les seigneurs de guerre, ce qui permet à Mao d’occuper des postes au sein du parti nationaliste et de diriger le département de propagande du Guomindang en 1925. Mais après la mort de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek opère un tournant autoritaire : l’expédition du Nord pour réunifier la Chine s’accompagne de purges anticommunistes, culminant avec le massacre de Shanghai en avril 1927. La rupture pousse les communistes survivants à chercher refuge dans les campagnes, transformant la guerre civile chinoise en un long affrontement entre forces rurales rouges et troupes nationalistes soutenues par les puissances occidentales. La décennie 1930 est marquée par une double pression. D’un côté, le Japon impérial étend son emprise sur la Mandchourie en 1931 puis envahit la Chine en 1937, imposant au PCC et au Guomindang un front uni fragile. De l’autre, les campagnes de « répression » menées par Chiang Kai-shek contre les bases rouges obligent Mao à adopter des tactiques de guérilla et à élaborer une pensée militaire axée sur l’encerclement des villes par les campagnes. Cette situation forgera l’idée maoïste d’une révolution prolongée fondée sur la mobilisation politique de la paysannerie et la construction d’un État-parti discipliné.

Ministere Public

Mao accède au rang de leader du PCC en transformant la lutte paysanne en guerre révolutionnaire. Après les soulèvements urbains avortés de 1927, il s’installe dans les montagnes du Jinggangshan avec Zhu De et développe l’Armée rouge sur la base d’une alliance entre guérilla paysanne et cadres communistes. Il rédige ses premiers textes stratégiques, dont « Rapport sur l’enquête paysanne du Hunan » (1927), qui justifie la confiscation des terres et la mobilisation des masses rurales. Les bases rouges du Jiangxi, organisées comme des soviets, mettent en œuvre une réforme agraire radicale, des alphabétisations et l’égalité juridique des femmes, tout en imposant une discipline stricte. Les campagnes d’encerclement du Guomindang forcent l’Armée rouge à entreprendre la Longue Marche (1934-1935), traversée épuisante de plus de 9 000 kilomètres qui coûte la vie à l’essentiel des combattants mais consacre Mao à la conférence de Zunyi. Écartant les dirigeants proches de Moscou, il impose un leadership fondé sur l’expérience chinoise et élabore les principes de la guerre populaire prolongée. Arrivé à Yan’an, dans le Shaanxi, il fait de la région un laboratoire politique : écoles de cadres, théâtre révolutionnaire, enquêtes sociales systématiques et campagnes de rectification idéologique (zhengfeng) destinées à uniformiser la ligne du Parti. Pendant la guerre sino-japonaise (1937-1945), Mao adopte la stratégie de front uni, tout en consolidant son autorité : l’Armée rouge, rebaptisée Armée de libération, mène guérilla et travail politique, et le PCC passe de 40 000 à près d’un million de membres. Les villages libérés deviennent des prototypes de gouvernement communiste, combinant réformes agraires modérées et mobilisation culturelle. Après la capitulation japonaise, Mao engage des négociations infructueuses avec Chiang Kai-shek avant de reprendre la guerre civile. Les campagnes de 1947-1949 (Huaihai, Liaoshen, Pingjin) démontrent l’efficacité de ses tactiques de guerre de mouvement et aboutissent à la prise de Pékin en janvier 1949.

Enseignement et Message

La pensée de Mao, codifiée plus tard sous le nom de « pensée Mao Zedong », conjugue marxisme-léninisme et spécificités chinoises. Elle valorise la centralité de la paysannerie, la primauté de la politique sur l’économique et l’idée de révolution permanente pour prévenir la restauration capitaliste. Ses écrits, tels que « De la pratique » et « De la contradiction » (1937), insistent sur l’enquête empirique et la dialectique matérialiste pour guider l’action. Il affirme que la vérité se vérifie dans la pratique et que le Parti doit s’immerger dans les masses pour « apprendre » avant de « diriger ». Au pouvoir, Mao poursuit une pédagogie de masse : campagnes d’alphabétisation, lectures collectives du « Petit Livre rouge », séances de critique et d’autocritique pour transformer les comportements. Il prône la simplicité de vie et le rejet des privilèges bureaucratiques, même s’il tolère un culte de la personnalité croissant. Son message combine un patriotisme anti-impérialiste, l’exaltation du travail manuel, la valorisation des femmes comme forces révolutionnaires et la militarisation de la société. Il encourage les mouvements populaires, mais sous la supervision constante du Parti, qui doit rester « la conscience avancée du prolétariat ».

Activite En Galilee

Les premières années de la République populaire (1949-1956) voient Mao orchestrer une transformation profonde de la Chine rurale, à l’image de l’action qu’il avait conduite dans les bases révolutionnaires. Les campagnes d’élimination des « contre-révolutionnaires » et la réforme agraire de 1950 redistribuent les terres à environ 300 millions de paysans, mais s’accompagnent d’exécutions et d’une violence politique soutenue. Avec le premier plan quinquennal (1953-1957), Mao s’appuie sur l’aide soviétique pour industrialiser les villes tout en collectivisant progressivement les campagnes à travers les coopératives mutualistes puis les coopératives supérieures. Après une brève ouverture intellectuelle lors de la campagne des Cent Fleurs (1956-1957), destinée selon lui à corriger les erreurs bureaucratiques, Mao réprime les critiques lors de la campagne anti-droitiers, envoyant des centaines de milliers d’intellectuels en laogai (camp de travail). En 1958, il lance le Grand Bond en avant, projet visant à dépasser les puissances industrielles en combinant communes populaires géantes, production d’acier dans les fours de campagne et mobilisation politique permanente. Les dérives utopiques, la désorganisation de l’agriculture et des conditions climatiques défavorables provoquent la plus grave famine de l’histoire chinoise (1959-1961), entraînant 30 à 45 millions de morts selon les estimations historiques. Cet échec fragilise temporairement Mao, qui laisse le président Liu Shaoqi et le secrétaire général Deng Xiaoping mener une politique de redressement pragmatique au début des années 1960.

Montee A Jerusalem et Conflit

Craignant la dérive « révisionniste » du Parti, Mao relance la mobilisation révolutionnaire. Le « Mouvement d’éducation socialiste » (1963-1965) vise à restaurer la ferveur idéologique dans les campagnes, mais c’est la Révolution culturelle (1966-1976) qui marque le paroxysme de son volontarisme politique. Mao s’appuie sur sa garde rapprochée – Lin Biao, Jiang Qing et la « Bande des Quatre » – et incite les jeunes Gardes rouges à renverser les autorités jugées conservatrices. Les universités ferment, les cadres sont humiliés en séances de lutte, tandis que l’armée est appelée à rétablir l’ordre à partir de 1968. Les luttes de factions, l’anarchie économique et la militarisation de la vie quotidienne transforment la société et laissent un traumatisme durable. Sur la scène internationale, Mao adopte une diplomatie qui rompt avec l’URSS après 1960, provoquant des affrontements frontaliers en 1969, tout en initiant une ouverture vers les États-Unis (rencontre avec Richard Nixon en 1972) pour contrebalancer Moscou. Les dernières années de son règne voient l’ascension puis la chute de Lin Biao, accusé de complot en 1971, et un équilibre instable entre les réformateurs autour de Zhou Enlai et les radicaux proches de Jiang Qing. Mao, affaibli par la maladie, arbitre les luttes de succession sans renoncer à l’idée de révolution permanente. Il meurt le 9 septembre 1976, quelques semaines avant l’arrestation de la Bande des Quatre qui marque la fin officielle de la Révolution culturelle.

Sources et Temoinages

L’historiographie de Mao s’appuie sur une vaste documentation produite par l’appareil communiste : procès-verbaux des plénums du PCC, textes programmatiques, discours publiés dans le Quotidien du peuple et directives internes compilées depuis les années 1990 dans les « Manuscrits de Mao Zedong ». À cela s’ajoutent les archives de sécurité déclassifiées partiellement, les mémoires de cadres (Li Zhisui, Chen Boda) et les témoignages d’anciens Gardes rouges. Les journaux personnels de dirigeants comme Liu Shaoqi ou Peng Dehuai, exhumés après 1978, éclairent les dissensions internes. Les chercheurs exploitent également les statistiques démographiques pour mesurer l’ampleur des famines, ainsi que les rapports diplomatiques étrangers conservés à Moscou, Washington, Londres ou Paris. L’ouverture graduelle des archives provinciales depuis les années 2000 permet de croiser les récits officiels avec des sources locales, révélant la diversité des expériences vécues pendant les campagnes maoïstes.

Interpretations Historiques

Les interprétations de Mao oscillent entre l’épopée révolutionnaire et la critique des dérives totalitaires. Les historiens chinois post-maoïstes, à la suite de la « Résolution sur l’histoire » de 1981, proposent un bilan où les réussites (indépendance nationale, industrialisation de base, amélioration de l’éducation) coexistent avec les « erreurs » du Grand Bond et de la Révolution culturelle. Les biographies occidentales de Philip Short, Ross Terrill ou Jonathan Spence insistent sur la personnalité charismatique mais autoritaire de Mao, capable d’intuition stratégique comme de décisions catastrophiques. Des chercheurs comme Roderick MacFarquhar, Michael Schoenhals ou Frank Dikötter soulignent le coût humain massif de ses campagnes et la logique de lutte de classes permanente qui alimenta la violence. D’autres, tel Arif Dirlik, replacent Mao dans la dynamique du tiers-monde, où sa pensée a inspiré les mouvements de libération anti-coloniaux. Les débats contemporains en Chine portent sur la place de Mao dans la légitimité du Parti : le consensus officiel le présente comme « 70 % correct, 30 % erroné », tandis que des intellectuels néo-maoïstes valorisent sa défense de l’égalité sociale face aux inégalités de la réforme post-1978. Les dissidents, eux, dénoncent la persistance de mécanismes autoritaires hérités de l’ère maoïste. Cette pluralité de lectures démontre que Mao demeure une figure vivante dans la mémoire collective, objet d’instrumentalisations politiques et de recherches critiques.

Heritage

L’héritage de Mao Zedong se mesure à l’aune des transformations structurelles qu’il a imposées à la Chine. Sous sa direction, le pays recouvre sa souveraineté, met fin au démantèlement colonial et jette les bases d’un État centralisé capable de mobiliser des ressources colossales. L’éducation de masse, la promotion des femmes, la santé rurale via le mouvement des « médecins aux pieds nus » et l’industrialisation lourde transforment la vie quotidienne de centaines de millions de personnes. Les politiques maoïstes ont également instauré un contrôle social intense, des campagnes politiques répétées et un culte de la personnalité qui ont généré peur et conformisme. À l’international, la Chine maoïste se présente comme le fer de lance du tiers-monde, soutenant les mouvements révolutionnaires en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Le « Petit Livre rouge » devient dans les années 1960 un symbole mondial de contestation. Cependant, les conséquences humaines du Grand Bond en avant et de la Révolution culturelle ont entamé la crédibilité du modèle maoïste. Après 1978, Deng Xiaoping réoriente le pays vers les réformes économiques tout en maintenant une légitimité fondée sur l’héritage national de Mao. Le portrait du dirigeant trône toujours place Tiananmen, rappelant la centralité de sa figure dans le récit national chinois et dans l’imaginaire révolutionnaire global.

Réalisations et héritage

Principales réalisations

- Direction de la Longue Marche et consolidation du leadership communiste

- Proclamation de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949

- Réforme agraire et mobilisation de masse de la paysannerie

- Formulation de la pensée Mao Zedong et influence sur les mouvements révolutionnaires mondiaux

Héritage historique

Mao Zedong laisse une Chine souveraine, unifiée et dotée d’une industrialisation de base, mais aussi marquée par des campagnes idéologiques violentes, des famines meurtrières et un appareil autoritaire centralisé. Sa figure demeure un symbole ambivalent, à la fois héros national pour de nombreux Chinois et responsable de catastrophes humaines pour d’autres. Son influence se prolonge dans les stratégies politiques du Parti communiste chinois contemporain et dans les mouvements révolutionnaires mondiaux qui s’inspirent encore de sa pensée.

Chronologie détaillée

Événements majeurs

Naissance

Naît à Shaoshan, province du Hunan

Congrès fondateur du PCC

Participe comme délégué à Shanghai

Conférence de Zunyi

Prend le contrôle stratégique du PCC durant la Longue Marche

Proclamation de la RPC

Annonce la naissance de la République populaire de Chine depuis Tian’anmen

Grand Bond en avant

Lance les communes populaires et l’industrialisation accélérée

Révolution culturelle

Mobilise les Gardes rouges pour purger le Parti

Décès

Meurt à Pékin après 27 ans de pouvoir

Chronologie géographique

Citations célèbres

« Une étincelle peut mettre le feu à la plaine. »

« Servir le peuple. »

« La révolution n’est pas un dîner de gala. »

Liens externes

Questions fréquentes

Quand Mao Zedong a-t-il dirigé la Chine ?

Mao Zedong dirige de facto le Parti communiste chinois à partir du milieu des années 1930 et préside la République populaire de Chine de 1949 jusqu’à sa mort en 1976.

Quel rôle a joué Mao dans la Longue Marche ?

Il prend l’ascendant sur la direction du PCC lors de la conférence de Zunyi en 1935, durant la retraite stratégique connue sous le nom de Longue Marche, et impose sa ligne de guérilla rurale.

Quelles ont été les conséquences du Grand Bond en avant ?

La campagne de collectivisation et d’industrialisation accélérée (1958-1961) provoque une famine catastrophique, entraînant des dizaines de millions de morts et une remise en cause partielle de l’autorité de Mao.

Pourquoi Mao a-t-il lancé la Révolution culturelle ?

En 1966, Mao mobilise la jeunesse pour purger le Parti des cadres jugés révisionnistes, réaffirmer sa prééminence idéologique et maintenir une dynamique de révolution permanente.

Comment les historiens jugent-ils l’héritage de Mao ?

Les analyses oscillent entre la reconnaissance de l’unification et de la souveraineté nationale qu’il a consolidées et la critique de campagnes politiques ayant provoqué violences de masse et traumatismes sociaux durables.

Sources et bibliographie

Sources primaires

- Mao Zedong, Rapport sur l’enquête paysanne du Hunan (1927)

- Discours du 1er octobre 1949 – Proclamation de la République populaire de Chine

- Résolution du Comité central sur certaines questions de l’histoire de notre parti (1945)

- Résolution sur certaines questions de l’histoire du Parti depuis 1949 (1981)

- Quotidien du peuple – Campagne de la Révolution culturelle (1966-1969)

Sources secondaires

- Philip Short – Mao: A Life ISBN: 9780712666837

- Roderick MacFarquhar et Michael Schoenhals – Mao’s Last Revolution ISBN: 9780674027480

- Frank Dikötter – Mao’s Great Famine ISBN: 9780802779233

- Odd Arne Westad – Decisive Encounters: The Chinese Civil War, 1946-1950 ISBN: 9780804744840

- Jung Chang et Jon Halliday – Mao: The Unknown Story ISBN: 9780099460797

Références externes

Voir aussi

Sites spécialisés

Batailles de France

Découvrez les batailles liées à ce personnage

Dynasties Legacy

BientôtExplorez les lignées royales et nobiliaires

Timeline France

BientôtVisualisez les événements sur la frise chronologique