Mère Teresa (1910 – 1997)

Résumé rapide

Mère Teresa (1910 – 1997) est un religieuse catholique figure majeure de l'histoire. Né à Üsküb, Empire ottoman (aujourd’hui Skopje, Macédoine du Nord), Mère Teresa a marqué son époque par fondation des missionnaires de la charité (1950).

Naissance

26 août 1910 Üsküb, Empire ottoman (aujourd’hui Skopje, Macédoine du Nord)

Décès

5 septembre 1997 Calcutta (Kolkata), Inde

Nationalité

Albanaise et indienne

Occupations

Biographie complète

Origines et Enfance

Anjezë Gonxhe Bojaxhiu naît dans une famille catholique albanaise impliquée dans la vie paroissiale et la solidarité locale. Son père, Nikollë, entrepreneur et militant civique, meurt lorsqu’elle a huit ans, laissant sa mère Drana diriger le foyer et enseigner la charité concrète. Éduquée par les sœurs de Lorette à Skopje, la jeune fille apprend le serbe, l’albanais, le turc et le français, chante dans la chorale et participe aux œuvres de secours paroissiales. Les récits missionnaires qu’elle lit dans la revue « The Missionary of the Sacred Heart » nourrissent dès l’adolescence un désir de vie religieuse tourné vers les missions en Inde.

Contexte Historique

La naissance de Mère Teresa s’inscrit dans un Empire ottoman en déclin, marqué par les tensions interethniques dans les Balkans. Les catholiques albanais de Skopje sont minoritaires mais dynamiques. Après la Première Guerre mondiale, la ville passe sous le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. En parallèle, l’Inde britannique, destination de sa future mission, vit la montée du nationalisme et des mouvements de réforme sociale. Les famines du Bengale, la partition imminente du sous-continent et les défis sanitaires urbains fourniront plus tard le cadre de son engagement.

Ministere Public

Entrée en 1928 chez les Sœurs de Lorette à Rathfarnham (Irlande), elle adopte le nom de Sœur Mary Teresa et part à Darjeeling pour le noviciat. Professe ses vœux temporaires en 1931, puis définitifs en 1937. Pendant plus de quinze ans, elle enseigne à l’école St. Mary’s de Calcutta, devenant directrice en 1944. La misère qu’elle observe dans les bidonvilles, aggravée par la famine de 1943 et les émeutes hindou-musulmanes de 1946, la bouleverse. Le 10 septembre 1946, elle affirme entendre l’appel du Christ à « quitter le couvent et servir parmi les plus pauvres ». Après une période d’obéissance et de discernement, Rome l’autorise en 1948 à quitter les Lorette pour fonder une nouvelle œuvre. Elle suit une formation d’infirmière basique à Patna, revêt le sari blanc bordé de bleu, et commence à enseigner aux enfants des rues dans les taudis de Calcutta avant d’ouvrir son premier foyer en 1949.

Enseignement et Message

Mère Teresa met l’accent sur la dignité de chaque personne et l’offrande d’« un amour extraordinaire dans de petites choses ». Elle insiste sur la prière, l’adoration eucharistique et la simplicité, rappelant que la pauvreté matérielle s’accompagne souvent d’une pauvreté spirituelle. Son discours promeut l’accueil des plus vulnérables comme un service rendu au Christ lui-même. Elle défend la vie dès la conception, refuse la contraception et l’avortement, et encourage la chasteté. Cette vision, inspirée de Thérèse de Lisieux et de François d’Assise, s’adresse autant aux volontaires qu’aux dirigeants qu’elle rencontre, de l’ONU aux chefs d’État.

Activite En Galilee

En 1950, l’archevêque de Calcutta obtient du Saint-Siège l’approbation de la nouvelle congrégation : les Missionnaires de la Charité. La maison-mère, Nirmal Hriday (« Cœur pur »), s’installe dans un ancien temple hindou à Kalighat, recueillant mourants et abandonnés pour les entourer d’hygiène, de soins palliatifs et de rites religieux selon leur foi. Sœur Teresa multiplie les dispensaires, écoles de rue, centres pour lépreux (notamment Shanti Nagar) et maisons pour enfants non désirés. Les années 1960-1970 voient l’expansion en Amérique latine, en Afrique et en Europe ; des frères, des prêtres et des laïcs associés rejoignent l’œuvre. Les bénévoles internationaux, attirés par l’ascétisme de la congrégation, acceptent un cadre austère : lits rudimentaires, absence de moyens technologiques avancés, priorité à la présence humaine. En 1985, elle inaugure un foyer pour patients atteints du VIH/sida à New York ; en 1986, elle rencontre Jean-Paul II à Rome, qui soutient son apostolat.

Montee A Jerusalem et Conflit

La visibilité de Mère Teresa attire distinctions et critiques. En 1979, elle reçoit le prix Nobel de la paix, dont elle reverse la dotation aux pauvres. Elle intervient devant l’ONU (1985) pour plaider en faveur de la paix et contre l’avortement. Cependant, des médecins et des journalistes, dont le Britannique Christopher Hitchens ou le médecin Robin Fox (« The Lancet », 1994), dénoncent l’insuffisance des soins et le refus de certains traitements analgésiques. Les dons provenant de personnalités controversées suscitent des interrogations. À partir de 1983, plusieurs problèmes cardiaques la contraignent à des séjours hospitaliers ; en 1990 elle tente de démissionner mais Jean-Paul II l’encourage à poursuivre. Elle meurt le 5 septembre 1997 à Calcutta ; des funérailles d’État sont organisées par l’Inde. Le processus de béatification s’ouvre en 1999, mettant en lumière à la fois des témoignages de miracles et la correspondance révélant ses nuits spirituelles, c’est-à-dire une longue expérience d’aridité intérieure.

Sources et Temoinages

Les archives des Missionnaires de la Charité conservent ses lettres, notamment celles compilées dans « Come Be My Light », qui révèlent sa vie de prière et ses doutes. Les biographies autorisées de Kathryn Spink et Navin Chawla s’appuient sur des entretiens avec des sœurs, des bénévoles et des responsables politiques. Des enquêtes journalistiques, comme celles de Malcolm Muggeridge (« Something Beautiful for God ») ou de Hitchens (« The Missionary Position »), offrent des perspectives opposées. Les rapports d’ONG indiennes et les témoignages d’anciens pensionnaires complètent le tableau, permettant d’évaluer concrètement les conditions matérielles des maisons.

Interpretations Historiques

Les historiens et sociologues voient en Mère Teresa une figure paradoxale. Pour certains, elle incarne l’amour désintéressé et la spiritualité incarnée, redonnant visibilité à la charité catholique au XXᵉ siècle. D’autres soulignent le modèle caritatif plutôt que structurel, critiquant son refus d’aborder les causes politiques de la pauvreté. Les chercheurs en études postcoloniales analysent la façon dont une religieuse européenne devient un symbole mondial dans un contexte post-colonial. Les études féministes débattent de sa vision de la femme, centrée sur le don de soi, tandis que les historiens de la santé publique évaluent ses pratiques de soins palliatifs et les limites de ressources disponibles.

Heritage

En 2024, les Missionnaires de la Charité comptent environ 5 600 sœurs actives dans plus de 130 pays, aux côtés de frères, de prêtres et de laïcs associés. Les maisons poursuivent l’accueil des personnes en fin de vie, des enfants abandonnés, des réfugiés et des victimes de catastrophes. Sa canonisation par le pape François en 2016 confirme son statut de sainte de l’Église catholique. Son image inspire fondations, collectes et programmes d’engagement citoyen, tout en alimentant des débats contemporains sur l’efficacité de la charité, la dignité des bénéficiaires et les relations entre foi et action sociale.

Réalisations et héritage

Principales réalisations

- Fondation des Missionnaires de la Charité (1950)

- Création de Nirmal Hriday, maison pour mourants à Kalighat

- Déploiement mondial de foyers pour sans-abri, lépreux et malades du sida

- Réception du prix Nobel de la paix 1979 et plaidoyer pour la dignité humaine

Héritage historique

L’héritage de Mère Teresa réside dans un réseau mondial de communautés vouées aux plus pauvres, dans la diffusion d’un imaginaire de la compassion chrétienne et dans des débats contemporains sur la justice sociale, la santé publique et la place de la foi dans l’action humanitaire.

Chronologie détaillée

Événements majeurs

Naissance

Naît le 26 août à Üsküb, Empire ottoman, dans une famille albanaise catholique.

Entrée chez les Lorette

Quitte Skopje pour rejoindre les Sœurs de Lorette en Irlande puis en Inde.

Appel dans l’appel

Pendant un voyage en train, elle décide de servir les plus pauvres de Calcutta.

Fondation

Les Missionnaires de la Charité obtiennent l’approbation canonique à Calcutta.

Prix Nobel de la paix

Reçoit la plus haute distinction internationale pour son action humanitaire.

Hôpital du sida

Inaugure un foyer pour personnes atteintes du VIH/sida à New York.

Décès

S’éteint le 5 septembre à Calcutta ; funérailles d’État en Inde.

Canonisation

Proclamée sainte Teresa de Calcutta par le pape François.

Chronologie géographique

Citations célèbres

« Ce que nous faisons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan, mais si cette goutte n’existait pas, elle manquerait à l’océan. »

« La paix commence par un sourire. »

« Nous ne pouvons pas tous faire de grandes choses, mais nous pouvons faire de petites choses avec un grand amour. »

Liens externes

Questions fréquentes

Quand et où est née Mère Teresa ?

Elle est née le 26 août 1910 à Üsküb, dans l’Empire ottoman (aujourd’hui Skopje, Macédoine du Nord), au sein d’une famille albanaise catholique.

Quelle est la signification de son « appel dans l’appel » ?

En septembre 1946, durant un voyage en train, elle dit avoir ressenti l’injonction intérieure de quitter sa congrégation pour servir les plus pauvres dans les rues de Calcutta, décision qui l’amène à fonder les Missionnaires de la Charité.

Quels services offraient les Missionnaires de la Charité ?

La congrégation a ouvert des maisons d’accueil pour les mourants, des dispensaires, des orphelinats, des foyers pour lépreux et des centres d’aide aux sans-abri et aux malades du sida à travers le monde.

Pourquoi a-t-elle reçu le prix Nobel de la paix en 1979 ?

Le comité Nobel a salué son travail humanitaire en faveur des plus démunis et son témoignage en faveur de la dignité humaine, invitant le monde à pratiquer la compassion active.

Quelles controverses entourent son action ?

Des journalistes et médecins ont critiqué la qualité des soins prodigués dans ses maisons et son opposition à la contraception et à l’avortement, soulignant le débat entre assistance caritative et droits sociaux.

Sources et bibliographie

Sources primaires

- Mother Teresa: Come Be My Light (Letters to a Saint)

Sources secondaires

- Kathryn Spink – Mother Teresa: An Authorized Biography ISBN: 9780060958212

- Navin Chawla – Mother Teresa ISBN: 9780670087288

- Malcolm Muggeridge – Something Beautiful for God

- Christopher Hitchens – The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice ISBN: 9781859840542

- Robin Fox, "Mother Teresa's care for the dying" – The Lancet, 1994

Références externes

Voir aussi

Personnages connexes

Jeanne d’Arc

Héroïne nationale française, sainte et chef de guerre

Mahatma Gandhi

Leader du mouvement pour l’indépendance de l’Inde, penseur de la non-violence

Martin Luther King Jr.

Pasteur baptiste et leader du mouvement des droits civiques

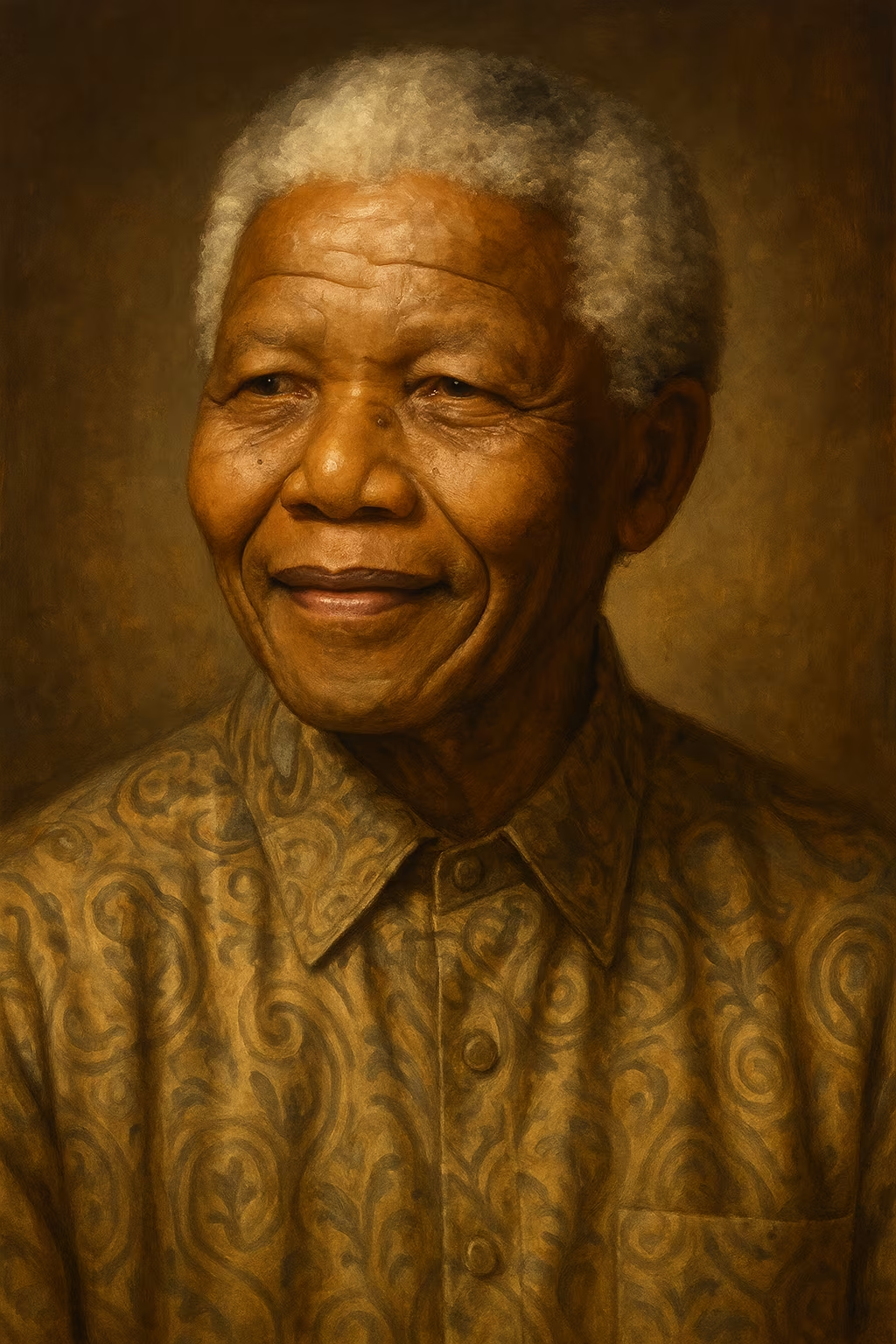

Nelson Rolihlahla Mandela

Leader anti-apartheid et président de la République d'Afrique du Sud

Sites spécialisés

Batailles de France

Découvrez les batailles liées à ce personnage

Dynasties Legacy

BientôtExplorez les lignées royales et nobiliaires

Timeline France

BientôtVisualisez les événements sur la frise chronologique