Émilie du Châtelet (1706 – 1749)

Résumé rapide

Émilie du Châtelet (1706 – 1749) est un mathématicienne figure majeure de l'histoire. Né à Paris, Royaume de France, Émilie du Châtelet a marqué son époque par traduction annotée des principia mathematica de newton.

Naissance

17 décembre 1706 Paris, Royaume de France

Décès

10 septembre 1749 Lunéville, Duché de Lorraine

Nationalité

Française

Occupations

Biographie complète

Origines et Enfance

Née dans l’aristocratie parisienne, Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil grandit dans l’hôtel familial de la rue Traversière, au cœur du Faubourg Saint-Honoré. Son père, Louis Nicolas Le Tonnelier de Breteuil, introducteur des ambassadeurs, encourage sa curiosité pour les langues et les sciences. Sa mère, Gabrielle Anne de Froullay, attache de l’importance à l’étiquette, ce qui confronte Émilie à un double horizon : l’obligation mondaine et l’attrait de l’étude. Dès l’enfance, elle bénéficie de précepteurs réputés, apprend le latin, l’italien et l’allemand, fréquente l’Académie royale de musique et se passionne pour les comédies de Molière. À l’adolescence, elle se distingue par une aptitude exceptionnelle au calcul mental et par sa liberté d’esprit. Son père fait appel au mathématicien Pierre Varignon puis au Suisse Samuel König afin de consolider son instruction en géométrie et en physique. Elle pratique l’escrime et l’équitation, exercices peu courants pour les jeunes filles de son rang, et acquiert une assurance qui marquera son style intellectuel : audace, rigueur et plaisir de débattre.

Contexte Historique

La France du début du XVIIIe siècle est marquée par la Régence, puis par le règne personnel de Louis XV. Les salons parisiens deviennent des lieux de sociabilité intellectuelle où circulent les idées de Descartes, de Locke et de Newton. Les institutions scientifiques, Académie royale des sciences en tête, restent cependant fermées aux femmes. La Querelle des infiniment petits et les débats sur la force vive opposent cartésiens et leibniziens, tandis que l’Europe des Lumières noue un réseau transnational d’échanges savants. Les guerres de Succession d’Espagne et de Pologne, l’expansion coloniale et les innovations industrielles constituent le décor géopolitique dans lequel Émilie du Châtelet forge sa pensée. Les controverses sur la gravitation, les calculs différentiel et intégral, ainsi que les expérimentations de Réaumur et de Musschenbroek, alimentent ses recherches.

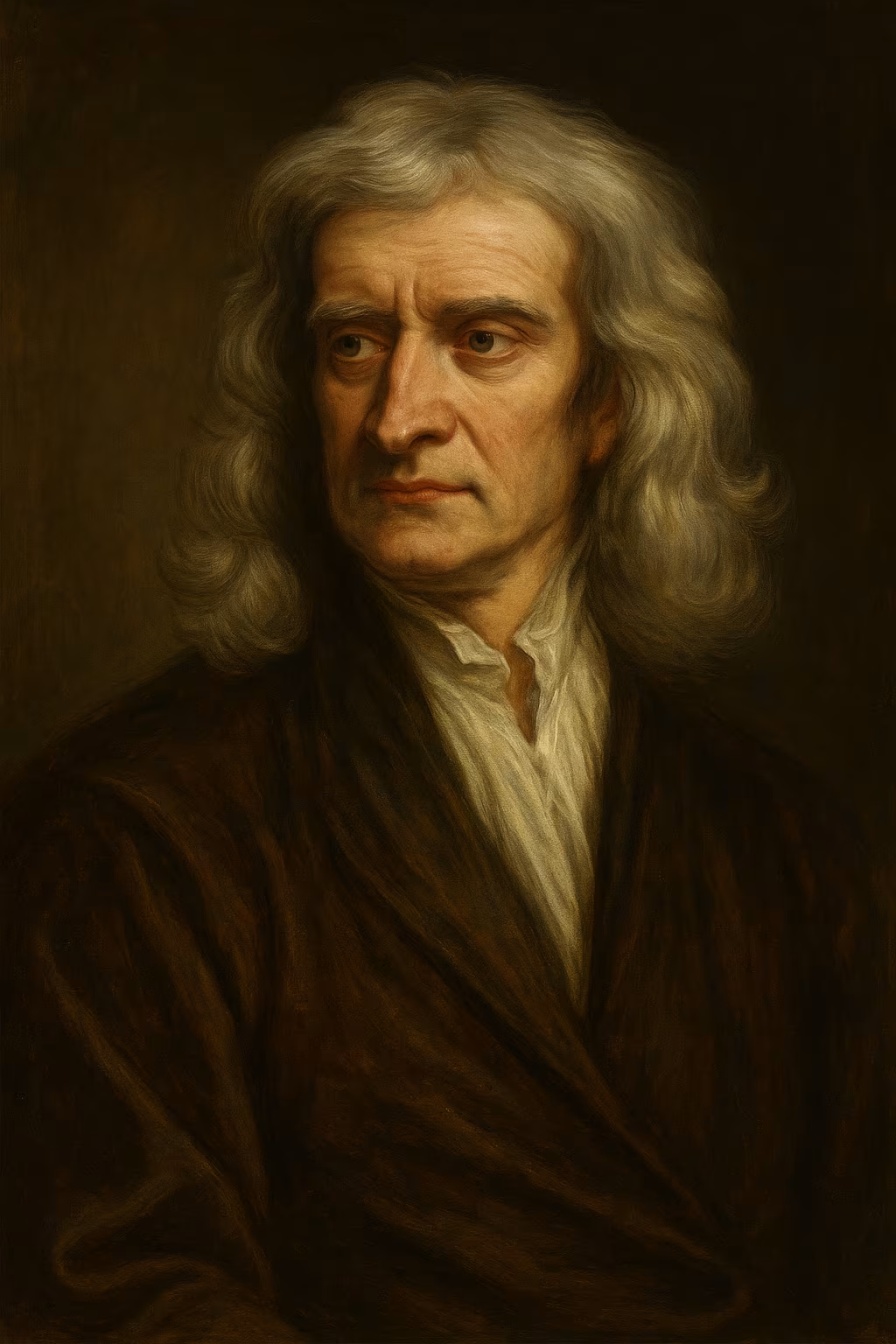

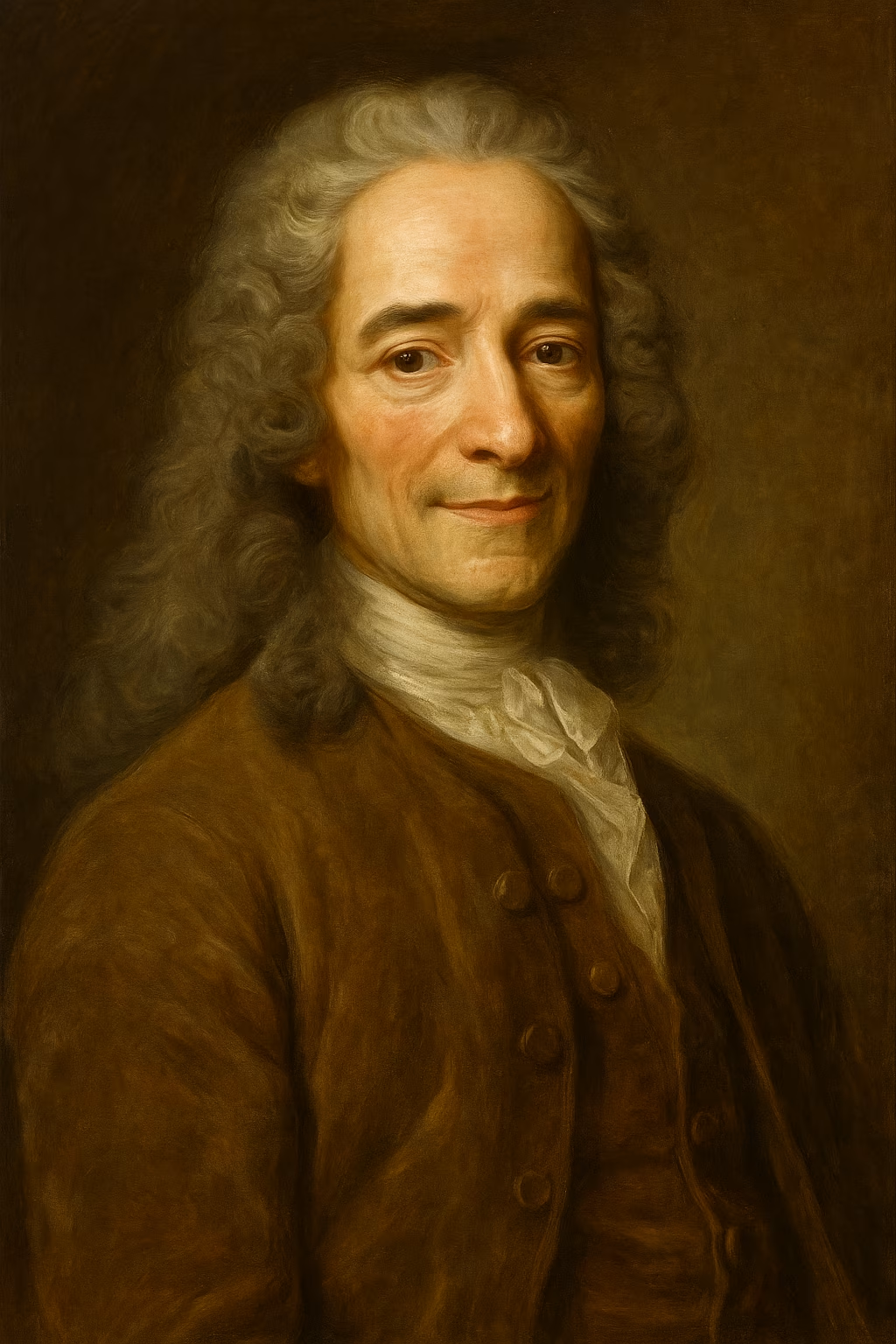

Ministere Public

Mariée en 1725 au marquis Florent-Claude du Châtelet-Lomont, officier et gouverneur de Semur-en-Auxois, Émilie s’installe au château familial de Cirey-sur-Blaise. Loin de Paris, elle transforme cette résidence en laboratoire et bibliothèque, aménageant un cabinet de physique équipé d’instruments hollandais et anglais. Sa rencontre avec Voltaire en 1733 scelle une collaboration intellectuelle et sentimentale : le philosophe s’abrite à Cirey, où les deux savants conduisent des expériences sur la lumière et la chaleur, commentent les écrits de Newton et se lancent dans un vaste programme d’études mathématiques. Émilie suit les cours d’Alexis Clairaut, jeune prodige de l’Académie, pour approfondir le calcul infinitésimal. Elle échange des lettres avec Pierre-Louis Moreau de Maupertuis sur la nature de la force vive, se confronte aux partisans de Descartes et participe aux concours de l’Académie des sciences. En 1738, son Discours sur le bonheur témoigne de la liaison entre éthique, raison et félicité terrestre, tandis que ses Institutions de physique, publiées en 1740, vulgarisent la métaphysique leibnizo-newtonienne pour le public cultivé.

Enseignement et Message

Dans ses Institutions de physique, Émilie du Châtelet ambitionne de rendre les principes de la science moderne accessibles, en conciliant l’explication mathématique et la réflexion philosophique. Elle défend la notion leibnizienne de force vive (mv²) contre la simple quantité de mouvement cartésienne (mv), anticipant les débats sur l’énergie cinétique. Son approche insiste sur la nécessité d’associer expérience et raison, de distinguer les hypothèses de travail des vérités démontrées et d’admettre l’existence de causes finales dans l’ordre du monde. Sa correspondance manifeste une conscience aiguë de la condition féminine. Elle plaide pour une éducation qui dépasse les arts d’agrément, revendique le droit au génie pour les femmes et déconstruit l’idée que la sensibilité serait incompatible avec la rigueur scientifique. Son message, ancré dans la philosophie morale des Lumières, valorise l’autonomie intellectuelle, la recherche du bonheur par l’étude et la responsabilité sociale des savants.

Activite En Galilee

Loin d’être confinée à Cirey, Émilie du Châtelet voyage pour rencontrer la communauté savante européenne. En 1735 et 1736, elle fréquente les salons parisiens de Madame de Tencin et de Madame Geoffrin, où elle débat avec Fontenelle, Montesquieu et d’Alembert. Elle visite l’Académie de Bruxelles et correspond avec le mathématicien Johann Bernoulli. En 1737, elle remporte avec Voltaire le prix de l’Académie des sciences de Rouen pour un mémoire sur la nature du feu, démontrant sa maîtrise de la méthode expérimentale. Ses déplacements la conduisent à Lunéville, cour du roi Stanislas Leszczynski, où elle échange avec des astronomes lorrains ; à Paris, où elle surveille l’impression de ses ouvrages ; et à La Haye, où elle acquiert des instruments scientifiques de précision. Cette mobilité renforce son réseau intellectuel et contribue à diffuser les théories newtoniennes en langue française.

Montee A Jerusalem et Conflit

Les années 1745-1749 marquent une intensification de ses activités malgré les obstacles institutionnels. L’Académie des sciences refuse d’examiner ses travaux en séance publique en raison de son sexe, tandis que certains critiques raillent la collaboration avec Voltaire. Émilie riposte par ses écrits : elle rédige des Réflexions sur la métaphysique de Newton, répond à Jean-Jacques Dortous de Mairan sur la question de la force vive et continue de défendre la compatibilité entre Leibniz et Newton. En 1746, elle entreprend la traduction intégrale des Principia Mathematica. Consciente de l’urgence, elle travaille de nuit avec l’aide ponctuelle de Clairaut pour vérifier les calculs. Sa grossesse en 1749, issue de sa relation avec le chevalier de Saint-Lambert, provoque un scandale mondain et fragilise sa santé. Malgré les pressions sociales et la fatigue, elle corrige jusqu’aux dernières heures les épreuves de sa traduction, déterminée à achever son œuvre.

Sources et Temoinages

Les informations sur Émilie du Châtelet proviennent de sa correspondance, des Mémoires de Voltaire, des archives de l’Académie des sciences et des registres paroissiaux de Paris et de Lunéville. Ses manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale de France, notamment le brouillon de la traduction des Principia, éclairent sa méthode de travail. Les témoignages de contemporains tels que Madame de Grafigny, le marquis d’Argenson ou Jean-François de Saint-Lambert confirment sa réputation de savante passionnée et d’esprit libre. Les éditions posthumes de ses Institutions de physique (1740, 1742) et de ses Lettres philosophiques, ainsi que les comptes rendus par l’Académie royale des sciences et par la Royal Society, documentent l’accueil critique de ses travaux. Les historiens modernes – Judith P. Zinsser, Elisabeth Badinter, Nina Rattner Gelbart – ont analysé ses contributions en croisant sources manuscrites et publications imprimées.

Interpretations Historiques

Du XVIIIe siècle au XIXe siècle, l’image d’Émilie du Châtelet oscille entre la figure de la muse voltairienne et celle de la mathématicienne géniale. Les critiques romantiques ont parfois réduit son rôle à celui d’inspiratrice, mais les recherches du XXe siècle ont rétabli la profondeur de sa pensée scientifique. Les études de Robert Locqueneux sur la diffusion du newtonianisme, les travaux de Judith P. Zinsser sur la biographie intellectuelle de la marquise et les analyses de Paola Bertucci sur les femmes et l’expérimentation montrent l’originalité de son approche de la physique. Les historiens des sciences soulignent désormais son rôle dans la formalisation de la notion d’énergie, sa compréhension précoce de l’importance des calculs différentiels et sa capacité à articuler philosophie rationnelle et pratique expérimentale. Les féministes et les philosophes des sciences la considèrent comme une pionnière de l’inclusion des femmes dans les disciplines STEM, réévaluant son impact au-delà de la simple traduction.

Heritage

La traduction annotée des Principia, publiée en 1756 grâce à Clairaut et à l’astronome Lalande, devient la référence francophone pour l’astronomie et la mécanique céleste jusqu’au XIXe siècle. Ses notes explicatives sur le calcul intégral, la dynamique et la gravitation offrent un outil pédagogique décisif pour les ingénieurs et les astronomes européens. Son Discours sur le bonheur nourrit la réflexion morale des Lumières tardives, tandis que ses plaidoyers pour l’éducation des filles inspirent Condorcet, Olympe de Gouges et les revendications féministes ultérieures. En histoire des sciences, Émilie du Châtelet figure désormais au panthéon des savantes qui ont contribué à la réception de Newton sur le continent. Des lycées, laboratoires et prix scientifiques portent son nom, et sa pensée continue d’alimenter les débats sur la place des femmes en science et sur l’articulation entre rigueur mathématique et philosophie du bonheur.

Réalisations et héritage

Principales réalisations

- Traduction annotée des Principia Mathematica de Newton

- Défense et clarification de la notion de force vive

- Création d’un laboratoire scientifique à Cirey-sur-Blaise

- Promotion de l’éducation scientifique des femmes

Héritage historique

Savante majeure des Lumières, Émilie du Châtelet a introduit la physique newtonienne en France, articulé mathématiques et philosophie morale, et ouvert la voie à la reconnaissance des femmes dans les sciences. Son œuvre continue d’éclairer la diffusion des idées scientifiques et la conquête de l’autonomie intellectuelle féminine.

Chronologie détaillée

Événements majeurs

Naissance

Naissance à Paris au sein de la famille Le Tonnelier de Breteuil

Mariage

Union avec le marquis Florent-Claude du Châtelet-Lomont

Installation à Cirey

Début de la collaboration scientifique avec Voltaire

Publication des Institutions de physique

Synthèse des doctrines newtonienne et leibnizienne

Traduction des Principia

Lancement de la traduction commentée de Newton

Décès

Mort à Lunéville après l’achèvement de la traduction

Chronologie géographique

Citations célèbres

« Il faut que le bonheur soit l’ouvrage de la raison. »

« Je suis née pour opposer à tout ce qui m’entoure un esprit libre et indépendant. »

« L’étude est le seul moyen de rendre notre vie supportable sans ennui. »

Liens externes

Questions fréquentes

Quand est née et morte Émilie du Châtelet ?

Elle est née le 17 décembre 1706 à Paris et est décédée le 10 septembre 1749 à Lunéville, quelques jours après avoir donné naissance à une fille.

Quel est son ouvrage le plus célèbre ?

Sa traduction française annotée des Philosophiae Naturalis Principia Mathematica d’Isaac Newton, achevée en 1749 et publiée en 1756, demeure sa contribution scientifique majeure.

Quels scientifiques l’ont influencée ?

Elle s’appuie sur les travaux de Newton, Leibniz et des Bernoulli, tout en correspondant avec Maupertuis, Clairaut et Euler.

Quels étaient ses domaines de recherche ?

La mécanique rationnelle, la physique newtonienne, la philosophie naturelle, la métaphysique et les mathématiques appliquées.

Pourquoi Émilie du Châtelet est-elle importante pour l’histoire des femmes ?

Elle démontre que les femmes peuvent exceller dans les sciences exactes, milite pour leur éducation et offre un modèle intellectuel repris par les philosophes des Lumières et les féministes du XIXe siècle.

Sources et bibliographie

Sources primaires

- Émilie du Châtelet — Institutions de physique (1740)

- Émilie du Châtelet — Discours sur le bonheur (1779)

- Voltaire — Correspondance avec Émilie du Châtelet

- Clairaut — Lettres sur la traduction des Principia

Sources secondaires

- Judith P. Zinsser — La Dame d’esprit: A Biography of the Marquise du Châtelet ISBN: 9780674013255

- Elisabeth Badinter — Émilie, Émilie: L’Ambition féminine au XVIIIe siècle ISBN: 9782251443439

- Nina Rattner Gelbart — Feminine and Opposition Journalism in Old Regime France ISBN: 9780520076764

- Robert Locqueneux — La Diffusion du newtonianisme en France (2008) ISBN: 9782745316114

- Paola Bertucci — Artisanal Enlightenment: Science and the Mechanical Arts in Old Regime France ISBN: 9780300238631

- Danielle Maira — Émilie du Châtelet and the Newtonian Legacy ISBN: 9783030143120

Références externes

Voir aussi

Personnages connexes

Sites spécialisés

Batailles de France

Découvrez les batailles liées à ce personnage

Dynasties Legacy

BientôtExplorez les lignées royales et nobiliaires

Timeline France

BientôtVisualisez les événements sur la frise chronologique