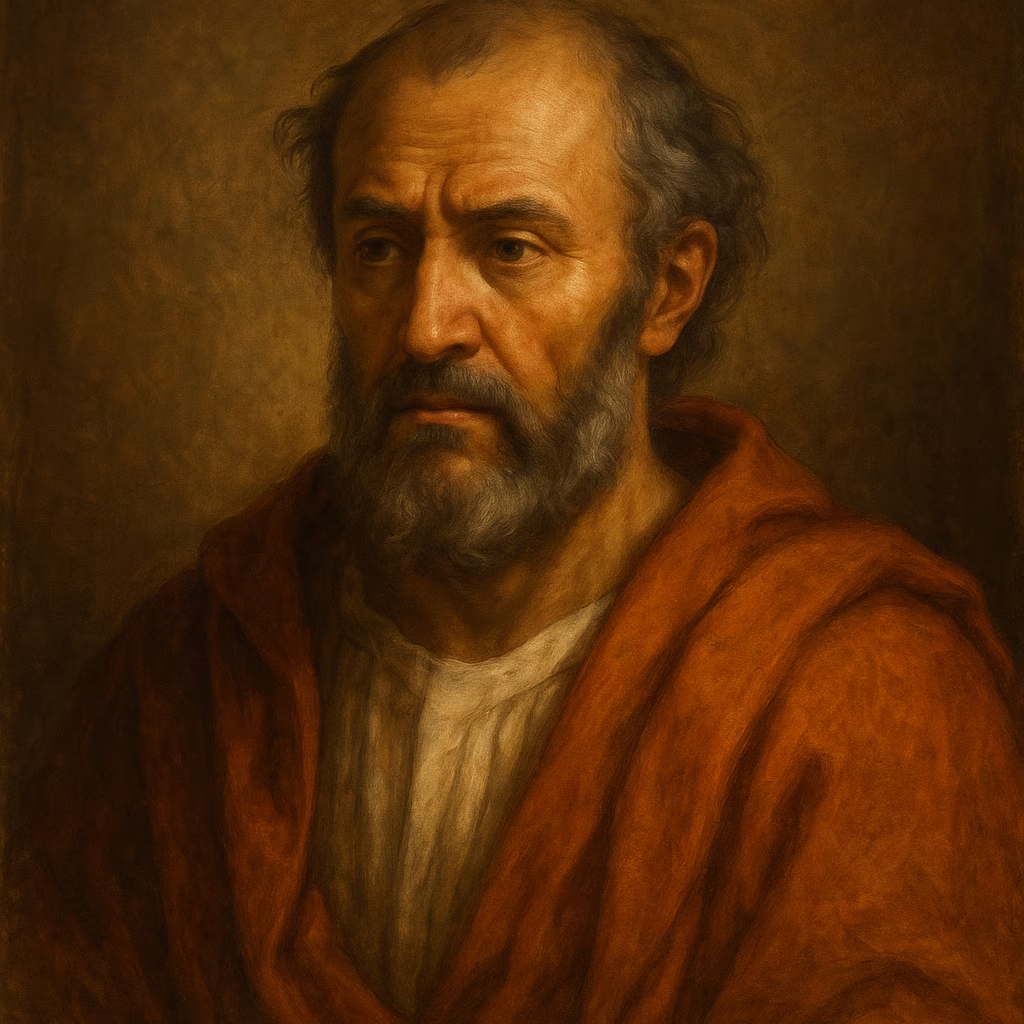

Saint Augustin (354 – 430)

Résumé rapide

Saint Augustin (354 – 430) est un évêque figure majeure de l'histoire. Né à Thagaste (Souk Ahras, Numidie, Empire romain), Saint Augustin a marqué son époque par auteur des confessions, de de trinitate et de la cité de dieu, piliers de la théologie latine.

Naissance

13 novembre 354 Thagaste (Souk Ahras, Numidie, Empire romain)

Décès

28 août 430 Hippone (Annaba, Numidie, Empire romain)

Nationalité

Romaine

Occupations

Biographie complète

Origines et Enfance

Augustin naît le 13 novembre 354 à Thagaste, petite cité de Numidie située dans l'arrière-pays nord-africain de l'Empire romain. Son père, Patricius, est un curiale païen soucieux d'ascension sociale, tandis que sa mère, Monique, est une chrétienne fervente dont la piété influencera durablement son fils. Dès l'enfance, Augustin révèle un tempérament vif et une curiosité intellectuelle aiguë. Il fréquente les écoles locales, puis part à Madaure étudier la grammaire et les auteurs latins classiques, découvrant Cicéron, Virgile et Térence. L'Afrique romaine du IVe siècle est un carrefour culturel où cohabitent traditions berbères, héritages puniques, administration impériale et christianisme en expansion. Sa formation repose sur la rhétorique, art indispensable pour faire carrière dans l'administration ou l'enseignement. Le jeune Augustin excelle dans la diction et la composition, mais confesse dans ses Confessions sa difficulté à maîtriser le grec, langue qu'il apprendra tardivement. Cette période est aussi marquée par une sensibilité religieuse diffuse, nourrie par les prières de sa mère, mais encore éloignée de l'adhésion chrétienne. À Carthage, métropole africaine prospère, il poursuit ses études supérieures. Il y découvre les plaisirs urbains, les débats intellectuels et s'engage dans une relation durable avec une compagne dont il aura un fils, Adeodatus. Cette jeunesse carthaginoise mêle ambitions, passions et quête de sagesse, tout en exposant Augustin aux tensions sociales de l'Afrique romaine : luttes entre communautés chrétiennes, rivalités municipales, diversité religieuse allant du paganisme traditionnel aux cultes orientaux.

Quête Intellectuelle et Manicheisme

Vers 373, la lecture perdue de l'Hortensius de Cicéron déclenche chez Augustin une soif de vérité philosophique. Insatisfait par la Bible lue littéralement, il rejoint le manichéisme, mouvement religieux dualiste fondé par Mani qui promet d'expliquer le mal par la lutte entre principes de lumière et de ténèbres. Pendant près de neuf ans, il appartient à l'élite des auditeurs manichéens, tout en enseignant la rhétorique à Thagaste puis Carthage. Le manichéisme offre à Augustin une vision rationalisée du cosmos et une morale stricte, mais il en perçoit progressivement les limites : contradictions doctrinales, dépendance à des révélations astronomiques discutables, incapacité à répondre à ses interrogations métaphysiques. L'arrivée de Fauste de Milève, prestigieux docteur manichéen, se révèle décevante et amorce sa prise de distance. Parallèlement, Augustin découvre le scepticisme académique par la lecture d'ouvrages latins et s'initie aux philosophies néoplatoniciennes grâce à ses amis intellectuels. Cette période foisonnante met en lumière la culture urbaine de Carthage, la circulation des textes et les débats entre écoles philosophiques qui traversent l'Afrique romaine à la veille des grandes controverses théologiques. Dans ses Confessions, il décrira ces années comme une errance brillante mais insatisfaisante, où le désir de vérité restait prisonnier d'un horizon trop matériel. Les prières de Monique, sa mère, et sa conscience morale entretiennent pourtant une tension intérieure, prélude à la conversion. En 383, attiré par la réputation culturelle de Rome, Augustin quitte l'Afrique. Il y rencontre un milieu académique plus austère, découvre la discipline sévère des étudiants romains et se heurte aux intrigues administratives. Rapidement, il obtient un poste de professeur officiel de rhétorique à Milan, capitale impériale et foyer intellectuel majeur. Ce déplacement renforce sa quête, désormais confrontée à des réseaux politiques, ecclésiaux et philosophiques d'envergure impériale.

Milieu Milanais et Conversion

À Milan, Augustin se rapproche du cercle de l'évêque Ambroise, orateur renommé dont les sermons allégoriques révèlent la profondeur spirituelle de l'Écriture. Fasciné par la rhétorique chrétienne, il assiste aux liturgies, fréquente des amis néoplatoniciens et lit, grâce à Victorinus, des traductions latines de Plotin et Porphyre. Ces lectures lui offrent une vision transcendante de Dieu, immatérielle et infinie, qui répond à ses interrogations métaphysiques. Le conflit intérieur s'intensifie : Augustin désire la vérité chrétienne mais reste attaché à ses ambitions sociales et à ses habitudes. La rencontre avec Simplicianus, successeur d'Ambroise, et la lecture de la vie de saint Antoine du désert l'impressionnent profondément. L'épisode du "tolle lege" raconté dans les Confessions survient à la fin de l'été 386 : bouleversé, Augustin entend la voix d'un enfant lui intimer de prendre et lire l'Écriture. Il ouvre l'Épître aux Romains et reçoit l'impulsion décisive pour renoncer à son ancienne vie. Il se retire avec ses amis dans la villa de Cassiciacum, près de Milan, où il compose des dialogues philosophiques (Contre les Académiciens, La Vie bienheureuse, L'Ordre). Cette retraite marque le passage de la rhétorique à la contemplation. À Pâques 387, dans la cathédrale de Milan, Augustin reçoit le baptême d'Ambroise en compagnie d'Alypius et de son fils Adeodatus. L'événement symbolise l'intégration d'une élite intellectuelle africaine à l'Église impériale, sur fond de crise arienne et de renouveau liturgique milanais. Peu après, Monique meurt à Ostie, laissant Augustin profondément marqué. La scène, relatée dans les Confessions, célèbre l'union mystique mère-fils dans la contemplation de Dieu et incarne l'expérience spirituelle augustinienne de la mémoire, du temps et de la grâce.

Retour En Afrique et Communaute Monastique

Après un séjour à Rome et une traversée difficile de la Méditerranée, Augustin rentre en Afrique du Nord vers 388. Il vend ses biens pour vivre en communauté avec des amis à Thagaste, inaugurant une forme de monachisme laïc fondé sur la prière, l'étude et le partage. Cette expérience communautaire, héritière des traditions cénobitiques égyptiennes, annonce la future Règle de saint Augustin et inspire les mouvements monastiques occidentaux. En 391, lors d'une visite à Hippone (Hippo Regius), Augustin est désigné par la communauté chrétienne pour devenir prêtre, malgré ses réticences. Il se consacre à la prédication, à la catéchèse et à l'organisation d'une communauté de clercs vivant en ascèse. En 395/396, il est ordonné évêque coadjuteur d'Hippone puis succède à Valérius. Son épiscopat se déploie sur un territoire portuaire stratégique, carrefour entre Rome, l'Hispanie et la Méditerranée africaine, marqué par des tensions sociales, la présence donatiste et les défis posés par les invasions barbares naissantes. Augustin instaure une discipline ecclésiastique exigeante, rédige des sermons quotidiens, répond à d'innombrables lettres et tient une administration attentive aux pauvres. Sa demeure épiscopale devient un centre intellectuel, où se forment des clercs et des laïcs cultivés. L'évêque se fait également juge dans des arbitrages civils, suivant les usages romains, et interagit avec les autorités impériales pour défendre les intérêts de l'Église africaine.

Controverses et Pensee Dogmatique

L'épiscopat d'Augustin est marqué par des controverses majeures. Contre le donatisme, mouvement rigoriste né des persécutions dioclétiennes, il défend l'idée que la validité des sacrements ne dépend pas de la pureté du ministre mais de la grâce du Christ. Ses lettres, traités (Contra epistulam Parmeniani) et interventions lors des conciles de Carthage montrent sa maîtrise du droit romain et des Écritures. Il justifie l'usage de la coercition modérée, en se fondant sur l'exégèse de la parabole du festin ("compelle intrare"), pour ramener les schismatiques à l'unité. La controverse pélagienne, déclenchée vers 411, l'amène à préciser sa doctrine de la grâce et du péché originel. Face à Pélage et Célestius, Augustin affirme que l'humanité est blessée par la faute d'Adam et ne peut accomplir de bien sans la grâce prévenante de Dieu. Il développe la notion de prédestination, la gratuité du salut et la nécessité du baptême des enfants. Ses écrits (De spiritu et littera, De natura et gratia, De gratia Christi) deviennent des références majeures de la théologie latine. Parallèlement, il compose De Trinitate, méditation approfondie sur le mystère de Dieu, et De Genesi ad litteram, commentaire littéral de la Genèse cherchant à concilier foi et raison. Son exégèse s'appuie sur une herméneutique symbolique héritée d'Origène et d'Ambroise, tout en valorisant la dimension historique des textes bibliques. Les Confessions (397-401), autobiographie spirituelle unique, explorent la mémoire, le temps et le désir comme lieux de rencontre avec Dieu. La Cité de Dieu (413-426), écrite après le sac de Rome par Alaric, offre une philosophie de l'histoire opposant la cité terrestre marquée par l'amour de soi à la cité de Dieu fondée sur l'amour de Dieu. Cette œuvre répond aux critiques païennes imputant aux chrétiens la chute de l'Empire et propose une vision providentialiste de l'histoire universelle. Augustin participe également aux débats sur la chronologie biblique, la musique sacrée, l'interprétation des Psaumes et la nature du mal. Sa pensée se nourrit de sa formation rhétorique et de son attention aux pratiques pastorales, donnant naissance à une théologie incarnée dans la vie des communautés.

Crise de L Empire et Derniers Annees

Le début du Ve siècle est marqué par la fragilisation de l'Empire romain d'Occident. Les Vandales, issus de Germanie, franchissent le détroit de Gibraltar en 429 et envahissent l'Afrique du Nord, grenier à blé de Rome. Augustin, âgé et malade, assiste à l'effondrement des structures impériales qui soutenaient l'Église. Dans ses lettres, il exhorte à la patience et à la confiance en la providence, rappelant que la véritable patrie est la cité de Dieu. En 430, Hippone est assiégée par les Vandales. Augustin se retire dans sa bibliothèque, méditant les Psaumes et dictant des traités contre les semi-pélagiens. Il demande que ses manuscrits soient soigneusement conservés et que ses livres soient inventoriés pour éviter les pertes. Il meurt le 28 août 430, entouré de ses frères, alors que la ville résiste encore. Selon Possidius, son ami et biographe, il fit inscrire les psaumes pénitentiels sur les murs de sa chambre afin de les prier jusqu'à son dernier souffle. Après sa mort, Hippone tombe et une partie de ses archives brûle, mais les moines s'empressent de sauver ses œuvres. Ses reliques seront plus tard transférées en Sardaigne puis à Pavie, témoignant de la vénération persistante dont il bénéficie dans l'Occident médiéval. Sa mémoire est rapidement célébrée dans les liturgies africaines et romaines, et ses écrits circulent dans tout l'Empire, puis dans les royaumes barbares. Augustin laisse un corpus de plus de 5 millions de mots : sermons, lettres, traités exégétiques, polémiques et œuvres philosophiques. Cette abondance témoigne d'une activité incessante et d'une volonté de répondre à chaque défi pastoral ou doctrinal par une réflexion nourrie de Scripture et de raison.

Sources et Reception

Les principales sources primaires sur Augustin incluent ses propres écrits, notamment les Confessions, la Correspondance, les Retractationes (où il relit son œuvre) et la Vie de saint Augustin rédigée par Possidius. Les conciles africains, les actes impériaux et les lettres des papes Innocent Ier et Boniface Ier offrent un éclairage sur son rôle ecclésial. L'archéologie d'Hippone et de Thagaste révèle l'urbanisme des cités nord-africaines, les basiliques chrétiennes et les inscriptions funéraires liées à son entourage. Au Moyen Âge, son autorité est revendiquée par les théologiens scolastiques (Anselme, Thomas d'Aquin), les mystiques (Bonaventure), mais aussi par les réformateurs protestants (Luther, Calvin) qui s'appuient sur sa doctrine de la grâce. Au XVIIe siècle, le jansénisme relit Augustin à la lumière des débats sur la prédestination, tandis que l'époque moderne valorise son introspection comme modèle de subjectivité. Depuis le XIXe siècle, l'historiographie critique (Étienne Gilson, Henri-Irénée Marrou, Peter Brown) restitue Augustin dans son contexte africain, souligne son engagement pastoral et interprète ses œuvres à la lumière des cultures tardo-antiques. Les études contemporaines explorent ses apports à la philosophie du temps, à la linguistique du signe, à la pensée politique, au féminisme chrétien et au dialogue interreligieux. La réception d'Augustin dépasse les frontières confessionnelles : sa vision de l'intériorité inspire la littérature (Proust, Gide), la psychanalyse (Freud s'y réfère dans L'Avenir d'une illusion), et la philosophie existentialiste (Arendt, Ricoeur) qui salue sa réflexion sur la mémoire et la volonté. Aujourd'hui, la recherche numérique (projets Prosopon Augustinianum, Augustinus-Lexikon) numérise ses manuscrits et cartographie ses réseaux, offrant une approche renouvelée de son influence globale.

Réalisations et héritage

Principales réalisations

- Auteur des Confessions, de De Trinitate et de La Cité de Dieu, piliers de la théologie latine

- Architecte d'une doctrine de la grâce et du péché originel influençant catholicisme et protestantisme

- Réformateur pastoral qui structure la vie monastique et l'organisation ecclésiale en Afrique romaine

- Philosophe de l'histoire dont la Cité de Dieu guide la pensée politique médiévale et moderne

Héritage historique

Docteur de l'Église reconnu par le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie, Augustin d'Hippone a laissé une empreinte durable sur la théologie, la philosophie, la spiritualité et la politique occidentales. Sa réflexion sur le temps, la mémoire, la grâce et la société continue de structurer les débats contemporains sur l'humain et le divin.

Chronologie détaillée

Événements majeurs

Naissance

Naît à Thagaste, en Numidie, au sein d'une famille romano-berbère

Études à Carthage

Part pour Carthage afin d'étudier la rhétorique et devient professeur

Conversion

Expérience du tolle lege à Milan et retraite de Cassiciacum

Baptême

Reçoit le baptême d'Ambroise lors de la veillée pascale

Épiscopat

Devient évêque d'Hippone et lance ses grandes controverses

Achèvement de La Cité de Dieu

Publie la synthèse finale de son interprétation de l'histoire

Décès

Meurt à Hippone pendant le siège vandale

Chronologie géographique

Citations célèbres

« Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi. »

« Aime et fais ce que tu veux. »

« La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure. »

Liens externes

Questions fréquentes

Qui était Saint Augustin ?

Augustin d'Hippone était un évêque et théologien nord-africain du IVe-Ve siècle, auteur des Confessions et de La Cité de Dieu, dont la pensée a structuré la théologie occidentale.

Quand s'est-il converti au christianisme ?

Il s'est converti à Milan en 386, après une période d'adhésion au manichéisme et une longue quête philosophique, puis a été baptisé par Ambroise à Pâques 387.

Quelles controverses a-t-il affrontées ?

Augustin a combattu le donatisme en Afrique et le pélagianisme, défendant l'unité de l'Église et la primauté de la grâce divine dans le salut.

Quels sont ses écrits majeurs ?

Ses œuvres les plus influentes comprennent les Confessions, De Trinitate et La Cité de Dieu, ainsi qu'une abondante correspondance et des sermons.

Pourquoi reste-t-il important aujourd'hui ?

Sa réflexion sur la mémoire, la liberté, l'État, la grâce et l'intériorité continue de nourrir la philosophie, la théologie et la littérature contemporaines.

Sources et bibliographie

Sources primaires

- Augustin, Confessions

- Augustin, La Cité de Dieu

- Possidius, Vita Augustini

Sources secondaires

- Peter Brown — Augustine of Hippo ISBN: 9780520280410

- Henri-Irénée Marrou — Saint Augustin et la fin de la culture antique ISBN: 9782204065700

- Étienne Gilson — Introduction à l'étude de saint Augustin ISBN: 9782220060486

- James J. O'Donnell — Augustine: A New Biography ISBN: 9780060535383

- Carol Harrison — Rethinking Augustine's Early Theology ISBN: 9780199275304

Références externes

Voir aussi

Personnages connexes

Sites spécialisés

Batailles de France

Découvrez les batailles liées à ce personnage

Dynasties Legacy

BientôtExplorez les lignées royales et nobiliaires

Timeline France

BientôtVisualisez les événements sur la frise chronologique